文字禍

これは373回目。文字には力があります。日本では古くから言霊(ことだま)とも言います。だから悪い言葉を使うと、その悪い波動が相手にも、自分にも共振することで、運勢がどんどん悪くなっていくのです。

:::

中島敦という日本文学史上でもまれに見る異才がいた。長く芥川龍之介の亜流という見方がされた時代もあったが、現在ではかなり高い評価を改めてする人が多くなってきたようだ。

小学校や中学校の国語の教科書にはよく、彼の「山月記」が引用されていることがあったが、今はどうなのだろうか。

確かに彼の作品は、一見すると芥川に似ている。いずれも短編であり、鋭い視点で人間存在を見つめており、漢学の素養が深く、原典である中国の説話を見事に咀嚼しなおして、新しい現代文学の命を吹き込んでいる。

享年も芥川が35歳。中島は33歳。前者はご存知の通り自殺だが、後者は病没であり、実に惜しい文学者だった。それこそもっと長命であれば、大輪の花を咲かせたであろうとわたしなどは大変残念に思っている作家だ。

中島は、先述の「山月記」や、最高傑作とも称される「李陵」などで知られているが、決定的に芥川と違う。芥川が自己を見つめるあまり、厭世的、皮肉、絶望、アウトサイダーというファクターが強い作家である。

ところが、中島は一般に非政治的ともみなされがちだが、けっしてそうではない。少年期に長く朝鮮半島で家族と居住していたこともあってか、戦争や革命運動、民族や国家もとりまえて、複雑な社会や歴史の中での自己や人間群像を極めようとしたスタンスが伺われる。

中国の政治問題にも関心があったと思われ、張作霖爆殺事件後の中国の政治抗争過程が詳しく綴られている未完の「北方行」草稿が残されている。

各民族の独自性を承認する多元主義、民族共同の共同主義を大東亜共栄圏の理想として共鳴する軌跡が認められるため、とくに戦後は近代西欧的な支配主義的思考が強いとして、ずいぶん批判される側面も確かにある。

その思想は、芥川のような暗い病理性とは無縁で、むしろ透明で、美しく、肯定的で、運命を受け入れる潔さが底流にはある。

芥川の亜流であるという一般評価を覆したのは、吉川幸次郎や桑原武夫であった。

死の7ヶ月前の第15回芥川賞の最終選考まで残ったものの、この回は受賞無しで終わっている。室生犀星、川端康成、久米正雄が好意的評価をしたにもかかわらずである。

川端は「前にも賞を休んだ例はあるが、今度ほどそれを遺憾に思ったことはない。・・・芥川賞に値しないとは、私には信じられない」とコメントしている。

まだ、この時代、中島のような新しい文学を受け入れる地盤が、当時の日本の文壇にはまだなかったのかもしれない。

三島由紀夫の評によれば、「夜空に尾を引いて没した星のやうに、純粋な、コンパクトな、硬い、個性的独創的な、それ自体十分一ヶの小宇宙をなしうる作品群を遺したことで、いつまでも人々の記憶に、鮮烈な残像をとどめている」と賞賛している。量だけの玉石混交の膨大な全集を残す作家よりも、中島のように1・2冊の全集だけを遺して早世した作家のほうが幸せに思えるとも述べている。

その中島の短編に、『文字禍』というのがあるのだ。彼の作品の中では、わたしはある意味、文学に真正面から取り組んだ中島の、作家としてのスタンスが一番よく表れていると思っている。

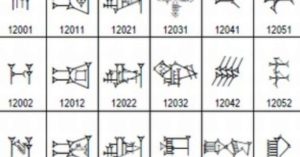

あらすじは、アッシリアの碩学ナブ・アヘ・エリバ博士が、文字の霊が人間に及ぼす災いについて研究し、アッシュールバニパル王に進言するものの認められず、最後には文字の霊の呪いによって書物(粘土板)の下敷きとなり圧死してしまうという物語。

わたしたちは、文字を使う。これが人間の人間たる所以の大きな特性でもある。が、ときにわたしたちは、文字に使われてしまう。

紙一枚で、遠方へ左遷され、紙一枚で夫婦は結婚し、離婚する。人は紙一枚で、死んだことに「される」。そこに書かれた文字は、文字にして文字ではない。ただの無味乾燥な「しるし」でしかないのに、わたしたちの生活は、この文字によって完全に支配されている。

しかも、作中で博士が述べているように、「記録にないものは忘れられ、消えていく。」つまり、それは確かに起こったのに、無かったことと同じなのだ。

博士は続けて言う。だから、「それを留めるのが霊なんだと思う。」意味深長な表現だ。

呪いといっても良い。

わたしたちは、文字を使っているようで、実は文字にさんざんたぶらかされていることのほうが多いのかもしれない。その立ち位置を間違えると、芥川のように自ら処決する悲劇に陥るのだ。わたしには、中島はそう伝えたような気がしてくるのが、この「文字禍」という掌編だ。

中島は、明らかに芥川の亜流ではない。芥川で一応の黄金期を迎えた日本文学に対して、彼は決別の辞を「文字禍」で訴えたのではないか、とそう思ったりもする。それは、芥川的文学価値への決別でもある。

芥川のようなアウトサイダーではなく、あくまでも世界や国家や社会、歴史のインサイダーとして、至誠に尽くそうとする態度が、中島作品の行間には溢れている。

それは、一言で言えば、芥川には無い(というより、信じきれなかった)、人間を信じようとする一人の作家の軌跡でもある。