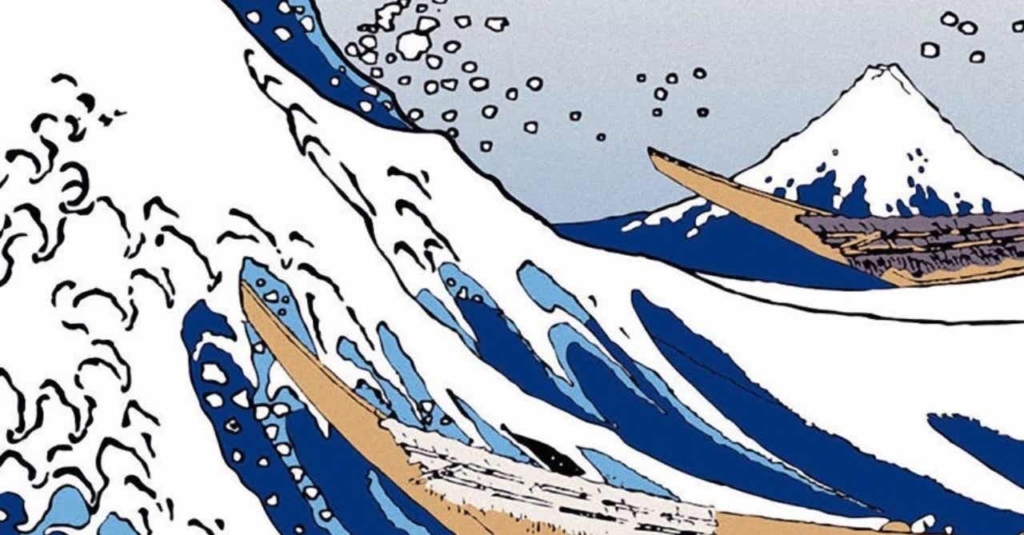

平家物語と芭蕉~俳句は終わったのか?

これは40回目。「日本の突破口はどこにある・・・」色々チャレンジし続けたいと改めて感じた。今回は俳句のお話です。はい。

:::

昔から、古文は嫌いだった。苦手だったのだ。にもかかわらず、あるきっかけで軍記物だけは読むようになった。どこまで正確に読めていたか、はなはだ疑問だけれども、精神の昂揚と、果てしない哀感を覚えつつ読みふけった時期がある。平治物語、保元物語、太平記など、何度も読み返したものだ。欠字に悩まされながら、将門記まで読み解いた(これは漢文である)。

そうしたきっかけをつくってくれたのは、小林秀雄の『考へるヒント』だった。父親の書棚にあったのを盗み読んだのだ。その中に、芭蕉のことを書いた下りがある。孤独、孤高、いずれにしろ一人で立つ者の話だ。

芭蕉は、平家物語の中で、とりわけ木曾義仲が好きだったという。源頼朝にしろ、平家の一門にしろ、登場人物はみな血縁者や譜代の家来に恵まれていた中で、義仲だけは最初から最後までたった一人だった。勝てば加勢が雪だるまのように増え、負ければあっという間に離反する。平氏と源氏のいずれも敵に回してしまい、まったくの孤立無援に陥る。結局は、たった一人であったことを思い知らされる義仲の人生。

実際、私自身、平家物語を読んでも、平家の滅亡に心の痛みを覚えたことはほとんどない。義経の最期に同情を覚えたことも少ない。どの人物に対してもそこまでの共感というものを覚えた記憶はない。しかし、不思議なことに義仲だけは、たしかに心にいつまでも残ったのだった。

芭蕉は、とくに義仲の哀しさを尊んだと小林秀雄は言う。実際、彼は琵琶湖の畔にある義仲の墓のそばに埋葬されることを望み、その願いは叶えられた。

『木曽殿と 背中合わせの 寒さかな』

小林秀雄は、この有名な句を芭蕉が読んだもの、としているが、どうやらそれは間違いで、芭蕉の門人であった島崎又玄(ゆうげん)のものだそうだ。自身の存命中に詠まれたこの句を、おそらく義仲贔屓(びいき)の芭蕉は絶賛したことだろう。

本当の孤独。歓喜も悲哀もあったろう。頼るものは自分一人でしかなかった男が、それでも後顧(こうこ)の憂いなく爽やかに、あくまでたった一人で走り切った人生。芭蕉がそれにどれだけ思いを寄せていたか、この又玄の句からしみじみと伝わってくるようだ。平家物語の中で、芭蕉が一番その滅びの悲劇性を感じたのは、義仲であったに違いない。

平家物語は、「滅びの美学」と評される。昔からそれに同調できない自分がいた。しかし、小林秀雄と芭蕉のおかげで、私なりに平家物語の読み方ができたのは幸いだった。滅びそのものより、孤高のほうがしっくりくる。

判官びいきも、忠臣蔵人気も、坂本龍馬好きも、私はどうにもしっくりこない。天邪鬼(あまのじゃく)だからだろうか。それとも、一般的に言われている日本人の好みというものが、間違って伝えられているのだろうか。

終戦直後、くだんの桑原武夫が、俳句をこっぴどくこきおろしたことがある。「第二芸術論」である。現代の生活においては、俳句はもはや人生を表現できない、としていわゆる芸術とは区別すべきだという主張だ。

桑原は、大家の句と素人の句を混在させ、作者名を伏せてしまったら、作品からは素人と大家の優劣がつかない、としている。

俳句において、大家の価値というものは、その党派性によって決定されていると批判。彼の表現を借りれば、「老人や病人の余技」に過ぎず、芸術とは呼べない。少なくとも、学校教育からは締めだすべきだ、というものであった。

当然のごとく、句界や一般の俳句趣味の人士からは、猛烈な反駁(はんばく)を浴びた。メディア上で、そもそも芸術とは何か、という議論に始まり、喧々諤々の様相を呈した。

私は現実を見る限り、桑原の意見に反論できない。だが、そこまで見切るべきでもなかろう、と思う。ただ、俳句にとどまらず、和歌にしろ、あるいは小説にしろ、戦後になってからは、その芸術性たるや、音を立てて崩れつつあるのは事実だろう。

思えば、俳句に関して言えば、おそらく日本人が成した到達限界点は、芭蕉に行き着くのではないだろうか。その奥深さ、情緒、品格、洞察、すべてにおいて完成度が高いのは、(句を嗜まない私が言うのもおこがましいが)芭蕉以外には考えられない。

もちろん、俳句に豊かな色彩感覚を与えた蕪村も、そして現代人にも近い、人間の悲哀を豊かに歌い上げた一茶も然り。江戸時代は、俳句の黄金期だったとも言える。以来、言葉は悪いが、亜流の時代がずっと長く続き、今やそのロウソクの火も消えようとしている。

個人的に、芭蕉の句で一番好きなものがある。

むざんやな甲(かぶと)の下のきりぎりす

(芭蕉、『奥の細道』より)

俳句というものは、詠んでそのまま味わえるものもあるが、なにしろ17文字という極端に短い字数で表現するため、背景が分かったほうが遥かに味わい深くなるものも少なくない。この句も、その一つだ。

きりぎりすは、今で言うところのコオロギのことだ。すらっと詠んでしまうと、まるで武士の戦(いくさ)の後、荒廃した野辺に落ちている兜の情景が浮かぶ。コオロギがそれに押しつぶされているようにして、苦しげに鳴いている。そんな風に思えるかもしれない。

戦(いくさ)の後の哀感を謳いあげたもののように思える。「夏草や兵(つわもの)どもが夢のあと」と同じような句と思う人も多いだろう。無理もない。ややこの句の背景を知らないと、意味がなかなか分かりにくいのだ。

これは、芭蕉が加賀の小松にある多太神社で詠んだものだ。斉藤別当実盛(さいとうべっとう さねもり)愛用の兜が祀られている。実盛は、武蔵野国長井庄(現在の埼玉県熊谷市)を本拠とした鎌倉武士だが、越前出身である。

話は複雑だが簡単に書くとこうなる。当時の埼玉は地政学的な緩衝地帯であったことから、地侍の実盛も生き残りのために主(あるじ)を転々としなければならない運命を辿る。もともと源平がまだ両立して覇権を争っていた時代、実盛は源善賢(みなもとの よしかた)に仕えていた。

ところが久寿2年( 1155年)、義賢が実の兄義朝(よしとも)に急襲され死ぬと、その実子・駒王(当時2歳)を命がけでかくまい、つてを頼って信濃(長野県)に送り届けた。この駒王こそが、後の旭将軍・源義仲(通称、木曽義仲)である。

その後、保元の乱、平治の乱においては上洛し、義朝の下で奮戦。しかし、利あらず、義朝は敗れ、源氏は四分五裂となって壊滅状態に追い込まれた。実盛は、東国歴戦の武士として、戦後もそのまま安堵されて、平氏から重用されることとなる。

ところが後年、治承4年( 1180年)、義朝の子・源頼朝(よりとも)が起死回生の挙兵をした。しかし、実盛は平氏を見限ることなく、あくまで平氏方にとどまり、今度は源氏と闘う羽目になった。

運命のいたずらか、成人した木曽義仲がこんどは挙兵。頼朝に先んじて京都を目指し、地侍たちを糾合しながら、雪だるま状態で京都に攻め上ってきたのだ。実盛はなんと、平氏から義仲追討の命を受けることとなった。

実盛は、すでに72歳になっていた。出陣前からこれを最期と覚悟し、敵にあなどられまいと白髪を黒く染めたという。寿永2年( 1183年)、迫りくる義仲軍を迎え討つため北陸に進発するが、加賀・篠原の戦いで敗北。平氏方が総崩れとなる中、実盛は老齢の身を押して一歩も引かずに抵抗するも、ついに義仲配下の武将によって討ち取られた。

首実検の際には、義仲や側近たちはすぐにはその首が実盛本人とは分からなかったが、やがてその事実が判明する。首を洗わせたところ、みるみる白髪に変わったのだ。

義仲は、かつての命の恩人を討ち取ってしまったことを知り、人目もはばからずに号泣したという。このときの実盛の最期の様子は、平家物語の巻第七『実盛最期』として一章を成して描かれている。

時代はずっと下って、室町時代の応永21年( 1414年)、加賀で布教中の時宗の遊行(ゆぎょう)14世太空のもとに、実盛の亡霊が現れたという。太空は、結縁して卒塔婆を立て、その霊魂を慰めた。

以来、実盛の兜(義仲がかつて寄進したもの)を所蔵する小松市の多太神社で、時宗の上人(しょうにん=高僧への称号)の代替わりごとに回向が行なわれ、現在に至っている。世阿弥も、この話を聞き及び、謡曲『実盛』として作品化している。

義仲好きの芭蕉が、やはり義仲と縁の深い斉藤別当実盛の遺品を前にして詠んだ句が、くだんの「むざんやな」である。

謡曲『実盛』や『平家物語』には、義仲たちが実盛の首と分かったときに言った「むざんやな」だけでなく、「痛ましい」「不憫(ふびん)な」などという表現があり、芭蕉はこれをそのまま用いている。

この句は、だから数奇な運命、悲しい巡り合わせ、それに静かに引き受ける覚悟といったものを体現した実盛の一生に対する、心からの鎮魂の句である。兜を前に、往時に思いを馳せれば、実盛の生きざま、死にざまが彷彿としてくる。兜の下では、コオロギが悲しげに鳴いている。コオロギは、もしかしたら、実盛の霊魂かもしれない。

果たして、桑原が言ったように、俳句はもはや終わった芸術なのだろうか。とくに現代、小説にしろ、和歌にしろ、俳句、詩、あらゆる文字による芸術表現は、18~19世紀の黄金時代と比べ、まったく輝きを失っている。

音声と映像が、この数十年画期的に進歩し、別の表現形態が長足の発展を見せている。それに比して、もはや文学は、その役割を終えたのであろうか。心寂しい限りだ。