絵画か、それとも写真か~永遠の相克。

これは119回目。写真の歴史はまだ短いです。19世紀に写真が発明されてから、当初はその記録性のみが注目されていました。絵画と違って、人間の目ではとらえ得ない事実そのものを映し出すからです。しかし・・・

:::

写真に、芸術作品としての認識や評価は、一切なかった。そんな中で、写真を一個の芸術であると認知させるために、絵画的な写真を目指す動きが始まった。それがピクトリアリズム(絵画主義)だ。

欧州に始まったこの運動は、世紀末から20世紀初頭にかけて、世界的に一大ムーブメントと化した。

まず手始めに、これを見ていただこう。果たしてこれを、写真だと思うか。それとも絵画だと思うか。

これは、写真である。彩色を施してあるれっきとした写真なのだ。現代のピクトリアリズムの代表写真家、チェコのヤン・サウデックの作品だ。

とくに明治から大正にかけて、日本でも大いに流行したピクトリアリズムだが、こと日本においては伝統的な水墨画や俳画の影響が、かなり強いことがうかがわれる。

(黒川翠山、「題不詳」)

黒川は京都出身の写真家で、毎日新聞や大阪時事、婦人画報、少女画報など、多くの新聞や雑誌で活躍した人物だが、この比叡山で撮影された作品などは、典型的なピクトリアリズム最初期の代表作とされている。

見た通り、いかにも山水画然としている。落款まで押してあるところに、黒川の「絵画への焦がれる思い」が如実に表れている。1906年ごろの作品だ。

一体、ピクトリアリズムの技法とはどういうものだろうか? 原版から印画をつくるのが写真である。そして顔料の加減ひとつで、かなり自由に画像に手を加えることができる。

たとえば、要らないバックを塗りつぶしたり、トーンを変えてみたり、被写体を歪めてみせたり、わざと筆やブラシで擦った跡を残し、あたかも絵画のような感じに仕立てることもできてしまう。

さらに、ソフトフォーカス・レンズの効果と組み合わせたりすれば、その印象をドラマティックに変更することもできる。19世紀末や20世紀初頭の写真家たちは、こうした「わざ」を駆使することで、なんと写真が芸術に進化する夢を見たのだ。

(小関庄太郎、「海辺」。1931年)

これなどは、まさに「擦り」のワザの傑作である。思わず「ほんとうに写真ですか?」と聞きたくなるはずだ。

本人は長命で1981年まで生きたが、その作品としては、戦前を代表するピクトリアリズムの一つの頂点に、高山正隆がいる。高山は、その叙情性が豊かな作品で知られるが、ピクトリアリズムにおいては、指折り数えられる写真家に含まれている。

(高山正孝、「裸女」)

面白いことに、このピクトリアリズムの勃興によって、絵画世界が大きく衝撃を受けている。写真が、絵画の芸術性に焦がれて始まったこのピクトリアリズムは、それまでの19世紀の頑迷で因襲的な絵画世界の存在を脅かすに至ったのだ。

ピクトリアリズムが生んだ、独特の光と影の乱舞は、絵画世界に激震をもたらした。

(レオナルド・ミソンヌ。1907年)

こうした光と影が織りなすファンタジー性は、大正ピクトリアリズムでも多用されている。たとえば、こうである。

この日本の作品は、多重露光で撮影され、暗室内で合成されたものだ。先のミソンヌの写真のほうは、そこまでの加工は施されていないが、どちらも、光と影の演出にかなり入れ込んで作り上げたと言う点では共通している。

その緻密性において、絵画は写真に到底かなわない。おまけに写真が「光と影」を操り、その芸術性まで追及したとあっては、もはや絵画には存在価値などない。おまけに、ピクトリアリズムは彩色までほどこしていったので、およそ絵画というものの価値は、音を立てて崩れる寸前にまで追い詰められた。

絵画世界は文字通り、戦慄したのである。結果、このことが逆に絵画世界に、とてつもない大きな革命のムーブメントを巻き起こすことになった。それが印象派の時代である。

モネやルノアールに代表されるような印象派絵画は、それこそピクトリアリズムの襲来に怯え、絵画独自の領域を見出そうとして躍起になった結果の産物だ。先のミソンヌに代表される欧州ピクトリアリズムと、次のルノワールの印象主義絵画を比べてみてほしい。

(モネ、「散歩、日傘をさす女性」。1876年)

印象派は、それまで絵画には常識であった「輪郭」を滅ぼし(これには、浮世絵の流行によるジャポニズムの影響もあった)、光と影と色の濃淡だけで描くスタイルを確立した。このムーヴメントはそこで留まることをせず、ついにはキュビズム、そして抽象絵画へとさらに突き進んでいった。止めども無く「形」を崩し、果てもなく心象風景の自由な表現へと展開していくきっかけとなった。

絵画と写真はこのように、互いに触発されながら、どんどんその姿を変えていく。もっとも、当のピクトリアリズムは、20世紀初頭まで隆盛を極めるが、その後衰退する。

写真世界では、1920-30年代にモダニズムが台頭してきたのだ。絵画に憧れるのではなく、写真独自の芸術性を模索しようとする動きだ。写真は、写真独自の世界観の確立を目指し始め、ピクトリアリズムは、ただの「絵画の模倣だ」として容赦無く切り捨てられた。

それが、ストレート・フォトという、加工を一切許さない写真独自の世界にこだわるムーブメントの勃興である。

さらに、通信手段の進歩を得て、この写真世界は戦争報道というフィールドで画期的な邂逅(かいこう)をする。キャパなどをはじめとする、戦争写真は、写真というものに事実としての「決定的瞬間」を要求したのだ。とても、絵画では追及できない領域だ。

(キャパ、「最後の一人 Last man to die」。1945年)

このキャパの有名な一枚は、このNOTEでわたしが「カメラ・アイ」で書いたあの一枚のことだ。決定的瞬間は、日本の戦場カメラマンたちによっても世界を衝撃の渦に陥らせた。たとえば、こんな具合だ。

(沢田教一、「泥まみれの死」。1966年)

ベトナム戦争中の沢田の衝撃的なワンショットとして歴史に残った渾身の一枚である。ベトコンの死体を装甲車で引きずり回すのは米兵である。キャパを目指した沢田の鬼気迫る思いがにじみ出ている。

このムーブメントは、近代写真の夜明けから絵画の模倣に至る一連の流れに、決別を告げる。ピクトリアリズムに対して、いわゆる「ストレート・フォト」全盛の時代を迎えるのだ。写真独自の芸術性や報道性、あるいはイデオロギーなどを、あくまでリアリズムで追及する動きは、戦後もストレート・フォトの中にあって模索された。土門拳などは、よく知られた例だろう。

(銀座四丁目交差点、土門拳。昭和21年。)

終戦翌年の銀座四丁目交差点だ。米兵が、交通整理している背景には、東京銀座のシンボルである「和光」がある。米兵用のPX(軍用酒保、売店)と化していたことがわかる。占領下に置かれたことを象徴する一枚。

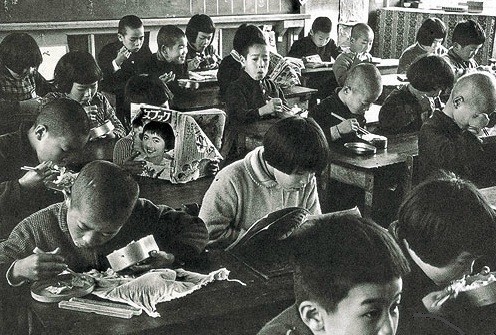

(弁当を持ってこない子供、「筑豊の子供たち(土門拳)」。昭和34年)

次第に衰退・荒廃していく中で、失業と貧困に責め苛まれる筑豊炭田の断末魔の姿が、この一枚にあますところなく映されている。その切なさは、見る人の心をつかんではなさない。

さて、このストレート・フォト(リアリズム)が写真界では圧倒的に主流を占めて今日まで来たのだが、それでは、ピクトリアリズムは死に絶えたのだろうか。どうもそうではないらしい。

折に触れて加工を当たり前のようにするピクトリアリズムは、息を吹き返しては、大きな潮流になることもなく、また消え去っていった。現在また何度目かの流行らしきものが発生している。

が、実はピクトリアリズムの一端は意外なところに、根を張っていた。驚くべきスピードで、若年層の心を掴み、とんでもない文化を作り出していたのである。その典型的な一例が、「プリクラ(プリント倶楽部)」である。

1995年に、アトラス・ブランドとして発売されたプリントシール機、写真シール機だ。(親会社はセガ・ホールディングス)これは、ある意味、革命であった。証明用の自動写真機からの発展だが、完全に写真という概念を根底から引っくり返した。

そしてこれは、フィルムではなく、デジタルの登場によってアイコラをはじめ、とんでもないサブカルチャーを増殖するに至った。

若年層(とくに女性)の間では、これは生活の一部にすらなっている。かつての記念写真どころのレベルではない。加工ができるから、撮れたプリクラの顔は、誰もみな同じように見えてしまったりもするが、それで没個性化を危ぶむ必要はないだろう。そこからすべては始まるのだから。

現時点では、そこから高い芸術性を導こうとする動きは、まだ少数派である。しかし、かつてこれほど写真というものが、日常の基本動作と化したことがあっただろうか。携帯電話、スマートフォン全盛の時代にあって、けしてプロのエリート芸術家でもなく、技量も経験もなにもない市井の一般市民が、じつはやりようによってはとてつもなく高い芸術性を発揮することが可能になる道を開いたといっていい。それは、デジタルという新しい技術がもたらした、革命であった。

アナログの絵画とアナログのフィルム写真の相克関係から、デジタル革命を経て、今、絵画と写真は区別がつかなくなりつつある。むしろ相乗作用を生もうとしているようにも見える。

これなどは、現代のピクトリアリズムの一つなのだろうが、ファンタジー豊かな、高い芸術性すら覚える。リアリズムとアートが融合できるという主張をしているかのようだ。

ピクトリアリズムの命は抒情性だ。そこには、キャパのような迫真力や土門拳のような告発などはない。しかし、写真や絵画という造形行為がもし芸術性にあくまで憧れるなら、ピクトリアリズムが滅びることはないだろう。それはかつての芸術を支配した天才たちの手によるものではないかもしれない。どこにでもいる人、たとえばあなたの手によって、驚くべき傑作を生みだす環境というものは、実は今すでに整っているようである。