怪談に見る死生観の違い

これは162回目。内外の怪談・奇譚を比べますと、およそその国の死生観の違いというものが、かなり浮彫になります。面白いくらい、違います。

:::

死生観というのは、同じ東洋とはいいながら、日本と中国ではまったく異なる。宗教の違いと言ったらそれまでだ。確かに、日本は仏教的死生観が強いが、中国は仏教よりも道教的な死生観が強い。

以前も書いたことがあるように、怪談に非常に特徴的な違いが出てくる。日本では因果応報的な筋書きが多いが、中国はほとんど偶然か運命が左右する。つまり中国は通り魔的遭遇や、どうやっても抗いきれない宿命的な邂逅と結末が多いのだ。

なぜそうなのか、ということが、まったく意味不明の話が多いのは、中国の怪談の特徴だ。日本では、必ず因果応報がある。

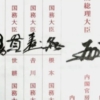

たとえば、中国の代表的な怪談集「聊斎志異(りょうさいしい)」というのがある。蒲松齢が17世紀に表した、中国怪異文学の最高峰である。485編もの短編小説の叢書だ。

日本では、芥川龍之介の「酒虫」、太宰治の「清貧譚」「竹青」など、短編の素材やモチーフに使っている例がある。

この「聊斎志異」には、わたしの好きな短編「伍秋月」というのがある。ざっと、こんな話だ。

:::

王鼎は男らしくて交友が広く、妻に死なれてからは遠く旅に出て友を訪ねることがよくあった。

鎭江に行ったときのこと、宿で寝ていると、女があらわれていっしょに寝る夢を何度も見る。しかしそれは夢ではなく、幽霊だったのだ。

女は秋月といい、十五のとき死んだのだが、易者だった父が「三十年後に王鼎に嫁ぐ」と彫り込んだ墓碑を立てて埋葬したのだという。

身の上を聞いた王は秋月に冥界を案内してもらうが、そこで兄が役人に引き立てられているのを見る。乱暴に扱われているのを見て激高した王は役人を斬り殺し、兄を連れて家まで逃げると、ちょうど兄の葬式が行われているところで、王が帰るとともに兄は蘇生した。

宿に戻ると、秋月からの伝言があり、牢屋にとらわれているので助けてくれという。王はやはり役人を殺し、秋月を連れて逃げる。

秋月の頼みで、宿の裏に埋められている屍体を掘り起こし、故郷の家に運び帰ると、日夜屍体を抱いているうちに、次第に体温が戻り、ついに秋月は蘇った。・・・

近代小説ではないのだから、「一体この話でなにを言いたいのだ」というのは、愚問である。この「伍秋月」全編に貫かれているのは、「蘇り」というテーマである。生者の世界と、死者の世界は、別なのではなく、連続的に同時並行しているのだ。しかし、霊魂は二つの世界に同時に存在することはできず、行ったり来たり、反復を繰り返している。そこには、当事者の意思と支援が必要だということになる。

しかし、この蘇りには、なんの因果関係も道徳的背景というものも無い。およそ人倫からかけ離れた次元で、世界が流転していることになる。秋月と王とは、生前なんの関係も縁も無かったのである。冥界で死んだ兄(王はそれまで、兄が死んだことを知らなかったが)と遭遇したのは、偶然である。

これを日本の「蘇り」と比較すると、よくわかる。日本最古の怪異説話集「日本霊異記(りょういき)」から例を引っ張ってみよう。そもそも「日本霊異記」は、9世紀に景戒(けいきょう)という私度僧(後に、薬師寺の官僧となった)が書いたものだ。かなり内容的には、現世的にはおぞましいものであるので、その点はご容赦いただきたい。

:::

ある女が男の子を産んだ。その子に溺愛。三年後、女は重い病にかかって死を迎えることになるが、今際(いまわのきわ)に『何度生まれ変わっても、そなたの妻になるでしょう』と言って死んだ。

女は隣の家の娘として産まれ、子の妻となった。

魂と肉体は、まったく別物であるということから、蘇りがどの肉体に入ろうと、あるいは前世の時分を来世で供養するなどということが、論理的にはありうることになる。

この日本霊異記の「中巻 第41」の説話の場合、魂のレベルにあっては、親も子もないのである。たんに、現世ではその「役割」を演じているだけのことで、深い魂のレベルでは生前の人間関係というものはまったく無意味である。魂がつながっているということ自体に意味があるのである。それが、仏教的な因果にほかならない。人間は関係性の存在だ、ということだ。

中国の怪異譚と、日本の怪異譚では、このようにきわめて大きな懸隔がある。一見、死生観としては、輪廻転生であるから同じように見えるが、関係性の有無は決定的に違う。すべてが偶発的に事件が発生する中国説話と、すべてが因果応報で貫かれている日本説話とでは、その死生観は天と地ほどの違いがある。

日本の場合、きわめて死生観は仏教的なものである。神道の死生観とはこれまたまったく違うものだが、圧倒的に日本人の精神文化としては、仏教が死生観を支配しているといっていい。神道的な死生観が残っているとすれば、死を「穢(けが)れ」というイメージでとらえている点くらいであろうか。

ただ、ここで言う日本の仏教的死生観というものも、きわめて日本独自に発達したものであり、原始仏教とは似ても似つかぬもの、ということもできる。

基本的に、仏教では霊魂という概念がない。あくまで「識」という概念である。「阿頼耶識(あらやしき)」である。これが、霊魂とどう違うのかと言われると、大変困る。しかし、インド仏教に忠実であればあるほど、霊魂という概念ではない、と否定する。

日本でも一応そうなっているが、事実上、日本人には識は霊魂と同じようにみなされているのが実情だ。

哲学教理的なそうした「違い」については横においても、どちらにしたところで、日本人にとっては、肉体は「ぬけがら」であるという認識が強い。遺体をゴミのようにぞんざいに扱っていいというわけではなく(日本仏教では最も原理主義的な親鸞=浄土真宗は、そういう認識だったが)、霊魂が実体であるという認識が重要なのである。

仏教の阿頼耶識を、霊魂だとみなした日本人の精神文化は、つきつめれば日本の神道的世界観がなしたウルトラCであるともいえる。だから、日本の精神文化は、一見圧倒的に仏教的に見えて、根本では神道そのものであるということになる。これが、本当の意味での神仏混淆(こんこう)・神仏習合のきわめつけ、というものだろう。両者合わせ技で、インドにも中国にもない、日本独自の精神文化が花開いたのである。

これがキリスト教になってくると話がまた厄介である。イスラム教も同根なのだが、死生観については「復活」という教理があるのだ。これが、難物だ。彼らにはしっくりくる概念なのだろうが、われわれ日本人にはその意味するところが、なかなか理解できない。

死後、善行を行った者は生命の復活に出て、悪行を行った者は裁きを受けるために復活するとされる。これは「ヨハネによる福音書」に書かれている記述そのものだ。だから、遺体は火葬せず土葬にするというのだが、この復活は遺体が無ければありえないと解釈したのだとすれば、どうも我々には理解し難い。

キリスト教やイスラム教では、魂と肉体を1セットでとらえているように見えるわけで、仏教や神道的な概念、つまり肉体と魂はまったく別物であるという認識とは相当懸隔がある。どちらかというと日本のこの死生観は、プラトンやソクラテスに近い。欧米キリスト教文明は、その古代ギリシャの死生観を否定した上に成立している。(もっともソクラテスのような例は珍しく、古代ギリシャの一般的な死の概念=冥府は、もっとも厭わしいものである。)

死の話題を取り上げているが、それは明日かもしれないのだ。スティーブ・ジョブスだったか、誰だか忘れたが、アメリカの著名なビジネスマンの言葉がある。「毎朝、今日が生きている最後の一日なんだ」と思って暮らしている、と言っていたように思う。

韓国の作家の言葉にも似たような言葉がある。

「君が無駄にした今日という一日は、彼があれほど生きたいと望んだ明日だったのだ。」

こういう生と死の緊張感がある生き方というのは、凄みがある。

おめでたいことに、この西洋文化の「苦悩」とはまったく無縁の世界に生きてきた日本人は、どこかで勘違いをしたようだ。明治維新以降、確かに西洋近代文明、たとえば、科学技術の導入については日本人はしきりに行ったが、精神文明まで取り入れる必要がほとんど無かったのである。実際、文明の形態的なものは大いに取り入れたが、精神文明まで取り入れることはほとんど無かった。

近代の登場によって、神が死に、それに無理やり取って代わらざるを得なくなった人間自身の孤独と、倫理の崩壊が大問題になったのは、西洋である。日本ではないのだ。

日本は、どんなに西洋化し、近代化しても、霊性と人間との絆が切れたことは無い。宗教観からしてそうなのである。日本人の霊的認識というものは、西洋のような唯一神、それも絶対神というものとは、あまりにも懸隔甚だしいのだ。

神道であろうが、仏教であろうが、あるいは無関心層であろうが、はたまた(ほとんどいないだろうが)無神論者を自認している人であろうが、共通していることは、なにはともあれ、「死者の前では、畏まる(かしこまる)べきである」という本能的といってもいい精神構造があるのだ。これが日本的霊性の根本である。卑俗な例を挙げれば、世界でもこれだけ「怪談」が大いに語られる国も無いのである。それだけ霊的世界に皮膚感覚で近いことの証明にほかならない。

信仰というと、まるで重厚で精緻な教義がどうしても必要だと思っている人が多いのかもしれないが、そんなことはない。極端なことを言えば、ニューギニアや、アフリカの、伝統的な部族社会では、シャーマニズムのままに今も営みが続いている。彼らの精霊信仰というものには、複雑な教理など存在しない。ほぼ直観の世界である。日本人の霊性というのも、ほぼこれに近似値である。霊的な絶対孤独という概念は、大多数の日本人にとっては、およそ理解不能のものなのである。

だから日本人は、どういう立場の人であれ、どれだけ近代化し、科学が大手を振って歩いていようと、この霊的な感覚というものがある以上、西洋人が感じる絶望に近い人間存在の孤独を感じる苦悩は、まったく理解できないのである。それを、同じように「苦悩を悩んでみようとした」多くの日本文学というものは、まったく読む必要のない、読むに値しない文学と言ってもいい。それはわたしたちの問題や苦悩ではなく、一神教の西洋人の格闘なのである

つまり、日本人としての苦悩や問題とは関係の無い、西洋からの「借り物の苦悩」を、「苦悩してみせている」ことにいかほどの意味があるか、ということだ。

そのことは、鈴木大拙が『日本的霊性』を著したことで、終戦の前年ぎりぎりで、日本文学・哲学がとうとうたどり着いていた結論でもある。が、戦後、ますます「主流派」の文学がはびこった。

西洋文学は、一貫して神から切り離された、孤独な人間の新倫理・新秩序の構築を大問題として格闘を続けてきた。しかし、霊的連続性が絶たれていない日本人や日本文化には、そうした問題を「わが事」のように、同じように苦悩することができないし、する必要がそもそも無いのだ。

今、かつてのように日本人が、文学として小説をむさぼり読むようなことがはなくなった。ほかに娯楽がたくさん生まれたからということもある。が、本質的に、面白くないからである。その責任は、書く側のほうの「考え違い」にある。それは読み手の変質以上のものだ。それに気づかない以上、かつてこの違和感のある西洋文化に必死に抗った明治という黄金期の文学は、二度と登場することなどない。