空白の六分

これは251回目。歴史上の人物とはいえ、亡くなった人の批判や非難をするのは、どうにも心苦しいものがあります。そもそもその時、現場にいなかった自分が、なにを偉そうなことをという気がしてならないからです。

:::

「第173回・理性が、虚偽からその仮面を剥ぎ取ったときに」では、ことさら杉山元陸軍参謀総長に対する批判が多かった。

杉山の名誉のために書いておくと、彼は終戦後、自決している。ただ、8月15日終戦後、すぐに自決したわけではない。

9月に入ってもしばらく自決しなかった。疎開先から自宅に帰ってきた妻(国防婦人会の役員を務めていた)から、「自決すべき」と迫られている。杉山本人は、すでに、天皇に宛てた「御詫言上書」を終戦の日に書き上げて、自決を述べているから、妻に言われて自決したわけではない。

子供はいなかったが、養女がおり、杉山としては妻も自決する覚悟であることを嫌がっており、家族ぐるみのつきあいの幕僚たちに、妻の自決を翻意させるよう説得を頼んでいる。が、結局妻の意思は固かった。

9月2日に、横浜のアメリカ陸軍第8軍司令部に呼び出され、アイケルバーガー中将から、旧帝国陸軍第1総軍の復員を完了するよう指示を受けている。東日本の占領を担当していた第8軍としては、この千葉を中心に東日本に展開する40個師団が、徹底抗戦でもした日には、とんでもないことになるからだった。

杉山は結局、第一総軍の解散と全兵士の帰宅・復員が完了した9月12日に、司令官室で拳銃によって自決。

この知らせを自宅で聞いた夫人は、「息を引き取ったのは間違いありませんか?」と確認した後、正装に着替え、仏前で青酸カリを飲み、短刀で胸を突き刺して自決。ある意味、夫人のほうがはるかに潔い死にざまと言うべきかもしれない。

杉山は、夫妻で敗戦の責任を取ったわけだが、やはり対中国戦線からの撤収問題、対米開戦に強硬だった問題など、どう斟酌しても杉山の過ちは拭いきれない。きっちりけじめをつけた軍人だけに、残念である。

しかし、けじめもつけず、戦後、のうのうと生き続けた軍人たちも多いのである。いろいろと評価・議論は分かれるだろうが、インパール作戦の責任者・牟田口廉也中将は、とくに戦後、糾弾されることの多い軍人である。

それどころか、ノモンハン、ガダルカナルなど、多くの敗戦の責任者であった辻正信大佐などは、戦後は国会議員までなっている。

あるいは、瀬島龍三という疑惑の軍人もいる。関東軍参謀として終戦時に、57万5000人におよぶ日本軍将兵のシベリア抑留を、現地軍指導部の戦犯追及免除と取引したという大きな疑惑は、いまだに謎のままとなっている。

この戦後のシベリア抑留は、最終的に、厳寒環境下で満足な食事や休養も与えられず、苛烈な労働を強要されたことで、5万5000人が死亡した。ちなみに、わたしの母方の祖父は、満鉄の下請けの土建屋を経営しており、4年、シベリア送りになっている。伯父二人は兵隊だったが、2年抑留されている( 1人は満洲で、1人は千島で捕虜になった)。この差は、祖父があくまで共産主義の洗脳を拒否し続けたため4年と長く、叔父二人は共産主義者となって帰ってきたので、2年と短かったようだ。

とくに、祖父とその息子(抑留された伯父のうちの一人)は、その後、夜酒を飲むと、大喧嘩が絶えなかった、祖父は、「この裏切り者!」と罵倒しては、息子にとっくりを投げつけ、伯父のほうは「この軍国主義者!」と怒声を放ってはちゃぶ台をひっくり返していた。

この日本軍将兵(祖父のように、一般民も含まれている)のシベリア抑留という行為は、武装解除した日本兵の家庭への復帰を保証したポツダム宣言に、明らかに違反するものであった。いまだにロシアは、これは戦闘継続中に合法的に拘束した「捕虜」であり、戦争終結後に不当に留め置いた「抑留者」には該当しないという、屁理屈をいまだに固辞している。

この大きな日露間の禍根の原因をつくったのが、関東軍の瀬島龍三中佐、秦彦三郎中将らだとされている。この疑惑は、先述通りいずれも故人となっており、事実確認が進んでいない。ただ、この実情は、最近出版されてベストセラーになっている、『昭和の怪物~七つの謎(講談社現代新書)』で、保坂正康氏などがかなり辛辣な批判をしているので、こちらを読んでいただけばよろしかろう。

佐々敦行氏(防衛・警察官僚OB。昨年2018年物故した。)によると、KGB(ソ連情報部)捜査を来る日も来る日も行っていた当時、あらゆるルートをたどっていった先に、瀬島龍三に突き当たり、自身もその交渉現場を確認しており、瀬島が旧ソ連のスパイであったと断定している。1987年の東芝ココム違反事件の黒幕は、瀬島だといった問題も含まれる。

佐々氏は、当時、後藤田官房長官に「瀬島になんらかの政治的社会的制裁を加えるべし」と直言している。が、その後、後藤田からは何の指示もなく、瀬島に対する追及は雲散霧消したという。

誰が、瀬島を護っていたのか、と佐々氏はその後ずっと釈然としない思いだったらしい。

曰く、「終戦時、ソ連軍の圧力に屈しなかった関東軍参謀というのは、真っ赤な嘘です。膨大な数の抑留者とバータで、戦犯裁判を免れさせてもらい、戦後は保守派の顔をしてソ連のために働く「スリーパー(要するにスパイ)」になった人間です。」と手厳しい。いずれにしろ、疑惑が疑惑のまま、すべては闇の中だ。

いずれにしろ、旧軍には、その能力においても、思考性においても、また軍人としての矜持においても、大いに疑問符のつく人間が、非常に多かったのである。これは、肥大化した組織であるから、旧軍に限った話ではない。つきつめれば、もっとも最適で有能な人材を、日本は果たしてあの戦争で適材適所できていたのか、という問題にゆきつく。答えは、当然「ノー」である。

この瀬島隆三という、謎に満ちた関東軍参謀一人を取り上げて批判しようというつもりはない。戦争末期の関東軍そのものに対して、わたしは言い知れぬほど、釈然としない思いが尽きないのだ。

ソ連が、ヤルタ協定という密約に則った行為とはいえ、対日では明らかに不可侵条約の有効期間内における侵攻を行ったわけで、これに対して、日本側は、三か所で対応を迫られた。蒙古、満洲、樺太・千島である。

蒙古方面では、根本博駐蒙軍司令官は、大本営や天皇の戦闘停止命令を無視して、徹底抗戦している。ソ連軍への抗戦は戦犯に問われる可能性が高かったが、根本は自分ひとりが一切の責任を負って腹を切れば済むと覚悟を決め、日本人居留民4万人の脱出の時間を稼ぐため、10倍のソ連軍に徹底抗戦したのである。

3日間の、熾烈な抵抗戦では、あまりにすさまじい白兵戦と、繰り返される日本軍の突撃に、ソ連軍将兵は完全に戦意を喪失。ついに、ソ連軍の侵攻を阻止した。この間に、4万人の居留民は無事、天津への脱出に成功している。

北方領土では、樋口季一郎第5方面軍司令官にして北部軍管区司令官が、終戦後にやはり大本営命令を無視して徹底抗戦を命令。樺太では、援軍が間に合わず、大変な惨状を呈するに至った。千島北端の占守島でも、日本軍死傷者の2倍の損害をソ連軍に与えて、激闘した。結果、スターリンの北海道侵攻作戦は、この戦線における日本軍の抵抗で完全に頓挫した。

翻って、満洲では、関東軍vs侵攻ソ連軍2軍団の総兵力比は、1vs1.15であり、拮抗していた。全力で徹底抗戦すれば、日本人居留民の大部分は無事に脱出は可能だったのである。

なるほど戦車などの装備においては圧倒的に劣っていたろう。しかし、かつてのノモンハン事変でも、事情は同じだったが、それでもソ連軍の損害のほうが遥かに大きかった事実が近年判明している。

山田乙三関東軍司令官、秦彦三郎総参謀長、松村知勝副長、草地貞吾作戦主任参謀、瀬島隆三作戦主任らは、ポツダム宣言受諾後、一切の抵抗をしなかった。ために、ソ連軍の野放図な暴虐を許すこととなった。

彼らは一様に、天皇の勅命(聖断)だというが、それなら、満州事変以降、陸軍はどれほど天皇の戦争拡大回避の方針を無視し、独断専行をして日中戦争を泥沼化させてきたのだろうか。なぜ、昭和20年8月の時点のみ、天皇の聖断にすんなり応じて降伏したのだろうか。「命惜しさ」「保身」と言われても、致し方ないだろう。まったく辻褄の合わない話である。あの時点こそ、独断専行して徹底抗戦をする価値がある、総力戦のタイミングだったと思う。過去の戦争と違い、ソ連の国際法違反による一方的かつ、いわれなき侵略に対する抵抗戦だからだ。お上(かみ)のおうかがいなど立てる必要も無かったはずだ。

このとき関東軍(といっても、生え抜きの精鋭将兵はかなり南方へ引っ張られており、経験不足の将兵が多かった)が、総力を挙げて、全滅覚悟の抵抗戦をしていたら(実際、蒙古でも、樺太でも、千島でもそうしていた)、あの悲惨な在満洲日本人居留民の運命は回避できたはずである。わたしが納得いかないのは、このときの「泣く子も黙る」と言われた関東軍首脳部の、手のひらを返したような異様なほどの「ものわかりの良さ」一つなのだ。

確かに、関東軍の一部の参謀は、あくまで徹底抗戦をして、居留民避難を行うべしという者もいたが、全体として意外な、拍子抜けするほどやすやすと白旗を掲げているのである。一体、日本陸軍とはなんだったのであろうか。末期の関東軍指導部には、「官僚」はいたが、「軍人」はいなかったのである。

ただ、ソ連軍と直接対峙する位置にいた国境線の現地部隊は、各地で居留民退避のために、玉砕戦を貫徹している。この最前線部隊将兵たちの自己犠牲的な行為は、彼らの名誉のために特筆しておかなければならない。

こうした前線の将兵を除いて、人材らしい人材が中核の関東軍首脳部にはいなかったのだ。兵力の多寡や、装備の優劣など問題ではない。全滅しても、居留民保護するのが軍隊の本義であったはずだ。国際法もくそも無い。自国民の生命と財産を守り切ることが軍隊の軍隊たる所以のはずだ。それが愚直に貫徹できる人材を、日本は軽んじ、要所への抜擢されることが少なかったということなのだ。

今回は、その一つの例で、ミッドウェー海戦を取り上げる。対比例するのは、南雲司令長官と、山口多聞二航戦司令である。

(山口多聞)

半年前の、真珠湾攻撃では、その二か月前の図上演習において、山口は何度も、敵戦艦・航空兵力を沈黙させた暁には、必ず修理施設・燃料施設に対する反復攻撃を主張したが、南雲司令長官は受け入れなかった。米艦隊・航空機に大打撃を与えたら、ただちに兵力温存して急速帰還するというのが南雲司令長官の判断だった。

実際、真珠湾において、攻撃が成功した時点で、山口は南雲に反復攻撃を要請したようだが、返事はなかった。

土台、南雲という人物は、非常に悲観論者であったようだ。真珠湾攻撃の司令長官に指名されたとき(山本五十六連合艦隊司令長官が指名した)、「ぼくは、えらいことを引き受けてしまった。」と、大変な弱気を見せていたようだ。こうした彼の弱気が、米太平洋艦隊撃滅という目的よりも、そこそこの戦果を挙げて、航空機動部隊を無事に返すことのほうに判断の主眼があったのである。

(南雲忠一)

ハワイからの帰還の途上、米航空機動部隊(空母)の存在を確認したにもかかわらず、これに再度襲い掛かる意思はさらさらなく、ひたすら本土帰投を急いだ。山口は、「これは後に禍根を残す」と大変悔しかったようである。

実際、米海軍ニミッツ提督は、ハワイのダメージは、当初思ったほどではなく、実際には非常に軽微なものだった。空母がまったく損傷を受けておらず(ハワイ沖にいた)、沈んだ戦艦はいずれも旧式で、近代戦には耐えられないものばかりだったからだ。

山口多聞という人物は、海軍の中でもとりわけ「見敵必殺」を信念とするブルドック精神(敢闘精神)に溢れる、いかにも武人らしい人物だった。当時も、また戦後も、日米問わず、誰もが山口に連合艦隊司令長官をやらせたかった、と口をそろえて言う名将である。

個人的には、非常に情が厚い。多くのエピソードがある。たとえば、真珠湾の後、南方のウェーキ島への転戦を命じられる。山口の第二航空戦隊(空母2隻含む)が向かった。(南雲はこのときは行かなかった)

3日間の作戦は成功したが、このとき若い士官2人の乗った艦上爆撃機が帰還しなかった。母艦の空母「蒼龍」の位置を見失ったのだ。夕暮れが近い。燃料切れは時間の問題だった。日没まであと10分というところだった。

山口は、敵に発見されることを恐れず、黒煙を上げさせた。艦上爆撃機に母艦の位置を知らせようとしたのだ。そのとき、艦上爆撃機から無電が入った。「戦死ナリヤ?」

つまり、搭乗員二人は、もはや帰投をあきらめており、これが「戦死」扱いになるのか、それとも「事故死」扱いになるのか、を心配していたのである。事故死なら、靖国には行けない、と思ったと、後に二人は告白している。

このとき、山口は作戦行動中の決まり事であった「無線封止(艦隊間での無線を一切しないこと。敵に正確な位置情報を察知される危険性が高いため。)」を破って、返電している。

「名誉アル戦死ナレドモ、帰還に努力セヨ」

山口はさらに続いて、誘導電波を発信。探照灯で上空を照射し始めた。何としても、搭乗員二人を救おうという意思である。戦闘危険海域では、無謀といってもいい艦隊行動である。

爆撃機からは、「カタジケナシ」の無電が入り、その後ようやく機影を見せたが、とうとう燃料切れとなって、水柱を上げて海上に不時着。駆逐艦が急行し、二人を救助することに成功した。山口は、一目もはばからず、泣いて喜んだそうだ。

さて、ミッドウェーである。これは、半年前、ハワイで撃ち漏らした米機動部隊をおびき寄せて撃滅するのが目的であった。南雲司令長官はじめ、指導部には真珠湾の勝利の後だけに、「鎧袖一触」で楽勝と呼んでいたフシがある。

このゆるみは、先述通り、佐世保でも、呉でも、また横須賀でも、「今度はM(ミッドウェー)だそうですね」という話で持ち切りであった。まったく機密保持は杜撰になっていたのだ。つまり、この作戦は、アメリカに当初から筒抜けになっていたということである。山口は、妻の孝子に、「今度は帰ってこられんかもしれんね」と言い残している。

1942年昭和17年5月27日、南雲司令長官の率いる機動部隊がミッドウェーに向かった。言っておくが、このときの陣容は、空母4隻、戦艦11隻、巡洋艦16隻で、米太平洋艦隊の全軍を遥かに凌駕する大軍である。負けるはずのない戦力だったことは、はっきりしている。

対する米軍は、暗号解読で日本艦隊の進行計画を正確につかんでおり、空母3隻、巡洋艦8隻をミッドウェーに向けた。

日本の潜水艦8隻は、ハワイとミッドウェーの中間海域に散開して、米艦隊を待ち伏せするはずだったが、これも計画の杜撰さから、現場海域に到着したのは米艦隊通過の3日後であった。米軍がこれほど迅速にミッドウェー海域に到着するとは、日本の海軍指導部は想定していなかったのである。

それでも、日本のこの開戦序盤における航空戦力は、圧倒的な強さであった。6月4日、106機の攻撃隊がミッドウェー基地を空襲。米軍迎撃機を撃滅して、基地施設に大打撃を与えている。

しかしこのとき、アメリカは、日本の航空母艦の位置を掴んでいた。そこで機動部隊35機が発進。南雲艦隊を急襲した。南雲艦隊は、これはミッドウェー基地からの攻撃であり、空母から発進されたものではないと、判断していた。

日本側の偵察機の第一報では、「敵ハ、巡洋艦5隻、駆逐艦5隻ナリ」と入ったためだ。南雲は「空母がいないようだ」とホッとしていた。しかし、山口は「そんなバカな編成は無いはずだ。必ず空母がいる。これ以上ぐずぐずはできない」として、現在、陸上基地攻撃用の爆装のままでよいから(艦隊攻撃なら、魚雷に積み替えるのが定石)、そのまま一刻も早く、全機発進させるよう、南雲に進言したが、南雲は却下。

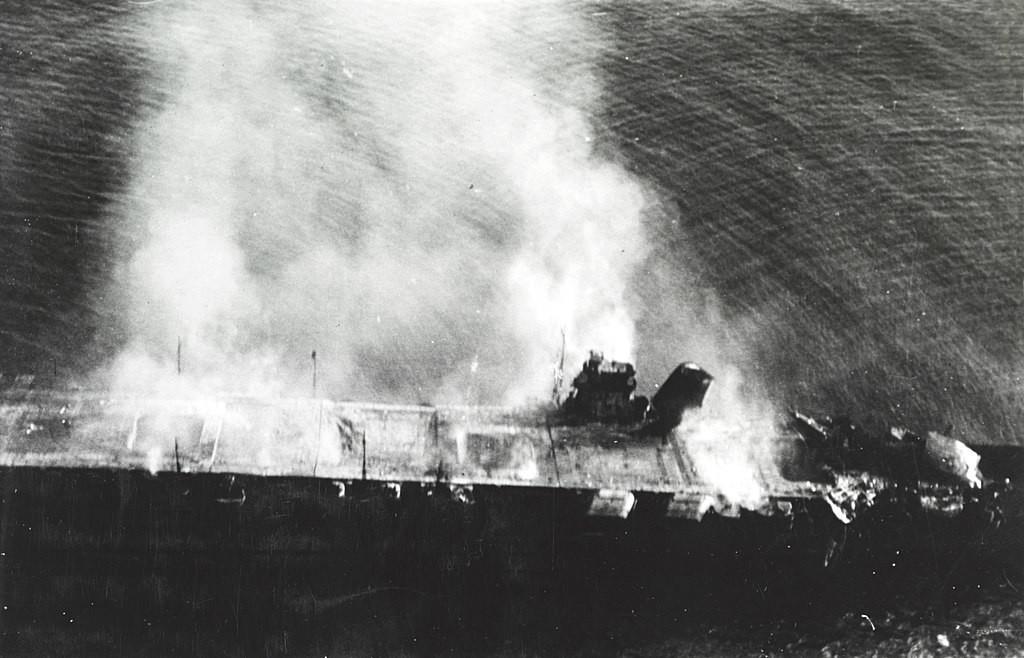

そこに米軍35機が、急降下爆撃で襲い掛かってきたのである。その間、たった6分。(後に、「運命の5分間(諸説あり)」と呼ばれ、陸上攻撃用爆弾と、艦隊攻撃用魚雷の、装填変更で時間を取ったのが、敗因の定説とされてきた。)またたくまに、空母「赤城」「加賀」「蒼龍」が炎上した。ブルドッグ精神溢れる米機動部隊と、慢心と臆病のはざまで揺れていた日本軍の差が、この6分の差で、戦争の分岐点をつくった。

山口の第二航空戦隊は、母艦を空母「飛龍」を中核としていた。このとき、飛龍は無事だった。それは、山口が、米航空機動部隊の存在を確信しており、本艦隊から離れて航行していたためである。

山口は、3空母炎上を知るや、万事休すとみて、全艦隊に「我レ、今ヨリ航空戦ノ指揮を執ル」と発光信号を発し、独断専行で攻撃に入った。攻撃隊搭乗員に、山口は檄を飛ばした。

「飛龍1艦、少数の飛行機を駆って、敵空母二隻に全艦隊の仇を報じ得たるいわれなきにあらず。体当たりでやって来い。俺も後から行く」

山口は先任指揮官の命令を待たず、24機による航空戦を敢行したのでる。

山口は、全速力で米空母に接近、間合いを詰めた。敵が3隻の日本空母への攻撃を終えた機体を収容するチャンスを狙ったのと、反復攻撃を可能にするためだった。

第一次攻撃隊は、米迎撃機と猛烈な対空砲火をかいくぐって、6発の爆弾を命中させ、空母ヨークタウンは大破(後、潜水艦・伊168により撃沈)。24機のうち、16機は撃墜されている。

山口は続いて、残る30機の第二次攻撃隊を発進させた。しかし、ヨークタウンはこのとき応急処置をして、とりあえず鎮火。黒煙を上げていなかったため、攻撃隊は別の無傷の空母と誤認してしまった。結果、魚雷で致命傷を与えた。

これで、山口は空母2隻を仕留めたと誤って判断したので、一矢報いたとは思ったようだ。相討ちに近い状態に、飛龍1艦だけでも持ち込むことができたと満足したようだ(事実は、1隻の撃沈にすぎなかった)。

しかし、その他3隻の空母が、飛龍と同じように機動的な行動を取っていたら、間違いなく、米航空機動部隊は全滅していたはずである。連合艦隊は大きな被害を受けても、ハワイで撃ち漏らしたアメリカの航空戦力の撃滅に、成功していたはずなのだ。そうなれば、当面は、両軍とも空母を欠いた艦隊決戦しかなかったことになるわけで、大和・武蔵を要した連合艦隊が負けるはずはなかった。山口の意図したように、「相討ち」でもよかったのだ。その判断の差である。

『所詮(しょせん)、勝負は相討ちにて候(そろ)。』~柳生新蔭流極意

山口が放った、第1次・2次攻撃で帰還した艦載機はわずか15機。炎上する3隻の空母の艦載機を、飛龍に誘導、交代で収容した。随時、上空には艦載機が旋回飛行している状況だったので、なんとか第三次攻撃まで持ちこたえられるかと思われた。搭乗員の疲労が甚だしかったのである。

艦内では半日以上食事もとっていない状態であったため配食を行い、第三次攻撃を1時間半遅らせた。そこへ、米軍35機が急襲してきたのだ。4発の爆弾が命中し、あちこちで格納されていた爆弾や魚雷に誘爆。飛龍はたちまち航行不能に陥った。

(被弾して炎上する飛龍)

この日、午後9時15分、山本連合艦隊司令長官は、夜戦の中止を命令、11時55分、ミッドウェー攻略戦を中止。山口と加来艦長ともに、総員退艦を命じた後も飛龍に残って沈んだ。航行不能であるため、山本の命令で駆逐艦による雷撃で、沈められたのである。部下は再三、一緒に退艦するよう懇請したが、山口と加来艦長は断った。まるで、散歩にでも出かけるように、淡々と幕僚たちと握手をして別れたそうである。

ミッドウェー海戦で失われた航空機搭乗員は、日本が110名。アメリカは、172名とアメリカの被害が遥かに多い。空戦自体は、日本が勝っていたのである。が、肝心の航空母艦が4隻沈没(アメリカはヨークタウン1艦のみ)であるから、完敗である。

あまりにも簡単に空母が撃沈されすぎた。というのは、ヨークタウンは、山口が放った二度の攻撃で、満身創痍となりながら、なお曳航されていった経緯がある。日本の潜水艦がとどめを刺したのだ。ところが、このヨークタウンとちがい、日本の空母は、たとえば赤城などは爆弾二つが命中しただけで、アウトであった。

これは、アメリカの空母はその設計上、開放型であったのに対し、日本の空母は密閉型だったことが原因である。アメリカの空母は、爆弾などが命中しても、爆風が外に逃げる構築になっている。ところが、日本は中に爆弾などが格納されており、密閉状態であるため、甲板を突き破った爆弾が船腹に到達すると、すべての格納品に誘爆を起こしてしまうという欠陥があったのだ。

こういう状況下で、山口多聞の凄さというものは、味方の空母3隻が炎上し、敗戦が決まった瞬間からの全力疾走である。差し違え覚悟の攻撃で、しかも結果を残したという点である。

こうした機を見るに敏にして、最後まであきらめない闘争本能を持った軍人は、ほかにも多かったのだ。しかし、肥大化してただの官僚組織になりさがった帝国陸海軍は、こうした人材を抜擢することができなかったのである。日本の敗因の多くは、物資の欠乏や、戦争計画そのもの過ちなど、いろいろなものに帰することができるだろうが、最大の失敗は、人材登用ができなかったということに行き着くだろう。

南雲中将には大変酷だが、実戦という現場の駆け引きや勝負に、適正も見識も度胸もない人物が、指揮したことがやはり誤りである。真珠湾でもそのことがはっきりしたにもかかわらず、ミッドウェーで南雲中将に総指揮を委ねた山本五十六という人物の裁量にも、まだ甚だしい疑念を感じざるを得ない。山口が、采配を取っていたら、少なくともあのみじめなミッドウェー敗戦は無かったであろう。空白の6分以前に、山口は全機発進を進言していたのだから。

最後の連合艦隊司令長官・小沢治三郎少将は、「日本は、人事で戦争に敗けたのだ」と述べている。確かに、山口多聞が最初から真珠湾攻撃の指揮を執っていたら、そもそもミッドウェー海戦も無く、戦況は圧倒的に優位に展開していたであろうことは、想像に難くない。実際、航空兵力を徹底強化して、真珠湾攻略、ミッドウェー攻略、そして米本土空襲計画まで主張していた人物だったからである。日本は、明らかに勝てる戦争に勝てなかったのだ。

山口は、最初の妻・敏子との間に4人の子供がいたが、三男出産後、29歳で急逝。二度目の妻は、孝子だが、山口はこれを溺愛。250通もの手紙が残っており、最後には「貴女だけのもの 多聞より。 私だけのもの 孝子様。」で締めくくられている。

(敏子)

(山口多聞と孝子)

真珠湾やミッドウェーというここ一番という大事な時期に、妾宅に通いつめていた山本五十六連合艦隊司令長官とは、ずいぶん違う。生き方の違いと言われてしまえばそれまでなのだが、どうもこうしたことに、いざという勝負どきにおける腰の座りかた、果断な行動や覚悟のほどというものに、違いが出てくるような気がする。