天才は定石を覆す

これは265回目。上杉謙信の話です。といってもほとんど彼のことはでてきませんが。なぜなら、彼の戦術というものが、実はいまだによくわかっていないからなのです。

:::

上杉謙信(長尾景虎)は、毘沙門天の化身と称したが、実際に戦場で使用した兜には、飯縄(いづな=飯綱)権現の前立てがしつらえたものがあった。

ライバルの武田信玄も念持仏がやはり飯縄権現であり、マントラ(真言、呪文)まで記録に残っている。つまり、両者で飯縄権現の妖術を借りて、がちんこの合戦を延々と繰り返していたことになる。これでは、勝負のつきようもない。

その謙信には、昔から女性説も根強いくらい、意外に肝心なところで謎の多い戦国武将である。NHKの歴史大河ドラマ「風林火山」でGACKT(ガクト)が上杉謙信を演じたのは、この女性説を意識した中性的な産物なのだろう。

謙信は、古来戦術の天才だと言われてきた。彼自身、「敵がどれだけいようと、わたしには5000の兵もあれば、十分だ」と日頃から豪語していたくらいであり、確かに自軍数千規模で、幾多の敵数万単位を蹴散らしたのは事実である。仮に大軍勢を糾合しても、自身はやはり数千人単位の軍団規模で、戦場に突入していたことが多い。

が、やはりその戦術がポイントだろう。天才というものは、得てして定石を覆す。常識といってもいい。天才はけして、限界を超越しない。あくまで、常識を引っくり返すのである。限界を超越するのを、無謀・蛮勇という。

ライバルの信玄は、およそどちらでもなく、緻密なまでに定石に従う秀才だったから、両者まったく水と油である。どちらにとってやりにくかったかといえば、やはり信玄のほうが謙信に対して、苦手意識が強かったろうと推察される。

謙信の戦術の大変有名なものとして、「車懸(くるまがかり)」というのが、ある。ところが、これなどは、まったくどういうものか不明である。後世の歴史物語作者や物好きな学者たちがああではないかこうではないかと、勝手に考えた創作にすぎない。

それによると各隊が、円陣を組んで、順次回転しながら敵にあたるというもので、およそ現実的ではないし、内線・外線いずれも軍団の行動原理に無駄が多すぎる。バカバカしくて話にもならない。

歴史的な事実から垣間見えるのは、謙信が進軍行動中から軍団編成を指示し、青竹一本で下令し(片足が不自由だったという記録がある)、進軍からそのまま交戦状態へと迅速に移行するパターンが確認できることから、いわゆる電撃戦であったろうということは、想像に難くない。奇襲ではない。あくまでお互いに敵を視認する状態からの電撃戦である。これは、寡兵であればこそ、有効なパターンである。では、具体的にはどういう陣形、あるいは戦術だったのであろうか。

おそらく、謙信のこの寡兵(少ない)を以て敵を撃破するという戦術の天才性は、いわゆる斜線陣形に近いものだったのではないかと思われる。実際のところ、冒頭でも述べたように謙信に関しては、あまりにも謎が多すぎ、合戦に関しても城攻めは多く確認されているものの、「車懸」に象徴されるような野戦について、確たる記録が非常に乏しい。4万の柴田勝家隊(織田信長輩下)を、わずか2万で撃破したとされる手取川合戦に関してすら、まったく詳細は不明であり、一部の研究者の間ではほとんど実戦は無かったのではないかとすら言われているくらいである。

寡兵を以て敵を破るという点では、武田遺臣の真田昌幸(幸村の父)が上田城で二度にわたって徳川の大軍を撃破した例も有名だが、真田は基本的に篭城戦である。敵を身動きの取れない状態、自軍にとっては最も有利な内線に引き込んで、一気に逆襲するカウンター戦術であった。しかし、ここでは謙信が野戦を行ったケースを考えているのであるから、まったく原理が違ってくる。

斜線陣形というのは、古代ギリシャ時代、テーベ軍がスパルタ軍を撃破したレウクトラの戦いが、確認できる最古の戦例だ。

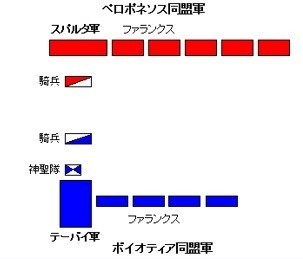

(レウクトラの戦い)

スパルタを盟主とするペロポネソス同盟軍と、テーベ(テーバイ)を盟主とするボイオティア同盟軍が、ギリシャの覇権をめぐって争った決戦が、レウクトラの戦いである。

スパルタ側が動員兵力1万1千を数えたのに対して、テーベが糾合したのは6900人であった。しかし、肝心の中核部隊であるスパルタの重装歩兵は、わずか700人にすぎなかった。

これは、アテネを屈服させてギリシャの覇権を握ったスパルタが、その富の増大から文化的に瀰漫して腐敗、また伝統的な戦士育成制度によって人口が減少していたためである。弱体な子供は生まれて検査をした段階で、すぐ殺害されたのだ。したがって、30年に及ぶ戦争でギリシャの大勢を押さえたスパルタだが、このときすでに支配下の諸都市の兵をかき集めても、重装歩兵は総勢6000名ていどであったと記録されている。

一方、スパルタ支配にあくまで抵抗したテーベ(テーバイ)側は重装歩兵だけでも8200人に上り、純粋のスパルタ兵の精鋭がわずか700人であったとすれば、いかに3倍の敵を破るというスパルタ軍でも、非常に困難な闘いであったことは間違いない。

テーベ軍の指揮官はエパミノンダスであった。彼は、それでもスパルタの強兵をあなどれず、策を立てる。それは、定石を覆す斜線陣形であった。

通常、ギリシャの戦争というものは、左翼、中央、右翼というおおざっぱに三つの軍団編成で、徹底的に右翼に精鋭を集めた。重装歩兵の密集隊形(ファランクス)で突撃する戦闘では、常に兵士は自分の盾で、左隣の兵士を守る。従って、一番右側の縦の列の兵士は、だれからも守られない無防備状態である。この最右翼の兵は、もっとも精強な兵士に限られた。

そして、戦闘開始時は3軍団が横一線になって、敵と正面衝突し、力攻めがくりかえされたのである。エパミノンダスはこの「慣例」を破ったのだ。

エパミノンダスの考案したやり方は、自軍の左翼に圧倒的に重装歩兵、それも精強な兵士を集めたのである。スパルタの主力である右翼と、あえて正面衝突するようにしたのである。

このとき「スパルタ軍の中核であるはずの重装歩兵の数が、意外に少ない」と知ったエパミノンダスが、あえてこの奇策に出たわけだ。スパルタ軍右翼は、12列の厚みの密集隊形だった。これにたいして、テーベ軍は、これと衝突する自軍の左翼に兵力を集中し、実に50列に及ぶ厚みの密集隊形で臨んだ。まともにぶつかれば、野戦では完全にさしものスパルタ軍も押しつぶされるであろう。

このテーベ軍の左翼50列という縦深陣形だけに、両軍が衝突した場合、それより斜め後方に、文字通り斜線に配置されたテーベ軍の中央や右翼は、それぞれが対応する正面のスパルタ軍の軍団と交戦開始する時間は遅れるのが当然である。彼らテーベ軍中央・右翼が、直接スパルタ軍中央・左翼と衝突するころには、あらかたテーベ主力(左翼)とスパルタ主力(右翼)の決戦のカタがつき、テーベ軍左翼がスパルタ右翼主力を粉砕しているはずである。あとは主力が敗退したスパルタ側の残軍を、各個撃破していけばいいだけだ。

このレウクトラの戦いは、エパミノンダスの読み通りで戦争が経過した。スパルタを盟主とするペロポネソス同盟軍は、5000人の被害を出して惨敗。テーベを盟主としたボイオティア同盟軍の被害は347人であった。スパルタは、国王も戦死している。

この斜線陣形は、密集隊形同士の正面衝突で歴史に登場したのだが、後世これを、行軍中から電撃的に攻撃態勢に入っていくパターンへと進化させたのが、プロイセン(プロシャ、現在のドイツ東部)国王・フリードリヒ大王であった。

ナポレオンが私淑したフリードリヒ大王だけに、やはり戦術的には天才的な閃きがあったようだ。斜線陣形の野戦、それも電撃戦への応用の成功である。通常、フリードリヒ大王のこの斜線陣形を日本では「斜行戦術」と呼んでいる。

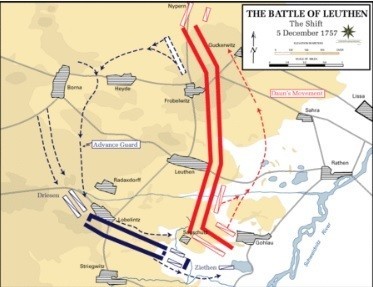

1757年12月5日、ロシア・オーストリア・フランスを相手に、プロシャが単独で長期戦を行った七年戦争における、ロイテンの戦いがその典型的な例である。

フリードリヒ大王は、3万5000の動員兵力だったが、このときの敵はオーストリア軍で、7万人前後の動員数だった。

ロイテンで大王は全軍縦深陣形をとって行軍し、いかにもこの体形でオーストリア軍の中央を、無謀にも突破するかのように見せかけている。このため、丘を中心に陣取ったオーストリア軍は南北に長い横隊のまま、迎撃態勢を取った。

(ロイテンの戦い・・・青がプロシャ軍、赤がオーストリア軍)

フリードリヒ大王のプロシャ軍は、まず小部隊で敵右翼にそのまま突撃させ、敵の注意をそこに集中させる陽動戦を行っている。当然オーストリア軍は、丘陵上に長い横隊となって、万全の迎撃態勢で待ち構えるのだが、いきなりプロシャ軍の主力は、縦深陣形のまま敵正面を斜めに横切り、一気に敵左側面に強行軍で進出したのだ。

長い横隊で迎撃態勢をとっていたオーストリア軍は、真横の敵に対して機動的に戦列移動ができない。一方、プロシャ軍は騎馬砲兵がまず突出して、敵左翼に砲撃。その支援のもとに、後続のプロシャ軍歩兵部隊が、敵左翼の側面に着陣すると、それまでの縦深陣形から今度は左90度向きを変え、そのまま一斉に横隊で総攻撃に入っていったのである。

(フリードリヒ大王と七年戦争)

オーストリア軍は、無駄な抵抗をすれば、被害が甚大になる恐れがある。ここではオーストリア軍指導部の迅速な判断が求められる。いったん、自軍の左翼を退却させ、その間に中央・右翼を丘陵をまたぐ格好で横隊となるように、戦列配置を変更しなければならない。あるいは、左翼を犠牲打にして遅滞戦術を行わせ、中央・右翼の主力は急速に後退して、プロシャ軍といったん距離を空けるという選択もあった。

しかしこのとき、オーストリア軍は、圧倒的に数的優位であったことからだろうか、自軍を過信し、その場で全戦列を90度大きく左に旋回させる試みをするという大失策を犯している。

結果、プロシャ軍は銃撃しながらオーストリア軍左翼を粉砕し、さらにそのまま銃剣突撃で襲い掛かったため、オーストリア軍は陣形を変更する暇もなく、大混乱を極め、いたずらに無駄な損害を増やし、結局態勢を立て直すため、撤退を余儀なくされた。

このフリードリヒ大王の斜行戦術は、縦深陣形をとったまま敵正面に接近しながら、そこを素通りして、途中から敵側面に一気に強行軍をするというきわどい行動をとるため、敵に陣形変更の余裕を与える隙(すき)もないような非常にスピーディな電撃戦が求められる。

エパミノンダスのレウクトラの戦い、フリードリヒ大王のロイテンの戦いと、いずれも斜線陣形・斜行戦術の精華と言われるが、おそらく上杉謙信の幾多の戦勝も、このパターンではなかったかと推察する。

自軍が寡兵であること、野戦であること、電撃戦であり奇襲とは違うこと、敵に態勢立て直しの暇を一切与えない機動的な判断と、伝えられているさまざまな要件をそろえていくと、越後の一人の天才的な戦国武将の行動パターンが読めてくるというものではないだろうか。

これは、明らかに戦術の定石を覆す画期的なものだったのだろう。しかし、けしてそれは、限界を超えた無謀な一挙ではなく、天才だけがなしうる芸術品であり、非常識の結晶だったに違いない。

欧州で、フリードリヒ大王が、墺・仏・露という三大国家を相手に七年に及ぶ、まさに八面六臂の奮戦をしているころ、日本では上杉謙信が武田信玄と、川中島で泥沼の15年戦争を行っていた時期である。期せずして東西の戦術の天才が同じ結論に達していたとすれば、大変興味深いことだ。