Dデイ~勝利の女神が微笑んだのは・・・

これは357回目。第二次大戦中、連合軍が仕掛けた史上最大の作戦、ノルマンディー上陸作戦のお話です。連合軍最高司令官アイゼンハワーと、フランスの海岸線でこれを迎え撃ったドイツ軍のロンメル元帥の、虚々実々の心理戦です。勝利の女神は、ときにアイゼンハワーに、ときにロンメルに微笑みかけますが、最終的に彼女は・・・

:::

それは2年越しの計画だった。1944年6月6日、第二次大戦末期、ドイツにとっては降伏への道を致命的にした戦争である。

上陸第一陣は15万6000人。防戦するドイツ軍は38万人。しかし、作戦が完全に成功し、ドイツ軍が海岸線から一掃された7月24日までの間に、連合軍が動員した兵力は133万2000人にまで膨張していた。

作戦全体における戦傷者は連合軍が12万人。ドイツ軍は11万3000人であるから、兵員ダメージとしては互角、戦闘そのものはドイツの完敗。しかし、ドイツ軍は、ダメージコントロールという観点では、よく敢闘したと言ってもよいだろう。

アイゼンハワーは、ヨーロッパ大陸への反攻作戦を行う地点を研究しつくした。航空写真などから、マイクロスコープによって立体化を施し、詳細にドイツ側の弱点を探した。

(アイゼンハワー)

ノルマンディのアイゼンハワー

結果導き出されたのは、もっとも脆弱な防備となっていたノルマンディー半島だという結論に至った。

(カレーか、それともノルマンディか)

ノルマンディー

そのため、早くから、その偽装工作を行った。大陸とイギリス間の海峡距離が最も短いドーバー海峡から連合軍が上陸すると見せかけたのだ。

アイゼンハワーはダミーの戦車、火砲、装甲車両などを大量にドーバー海峡側に並べ、あたかも上陸軍が集結しているかのように見せかけたのである。ほとんどは、ゴム製のものだった。

航空偵察によって大量の兵器がドーバー海峡岸に集積されつつあるのを確認したヒトラーは、連合軍の反攻・上陸地点は、フランス・カレーだと結論づけた。

しかし、フランス海岸部に駐屯し、連合軍上陸阻止を命じられていたロンメル元帥は、「違う」と考えていた。ロンメルは、北アフリカ戦線で活躍した機甲師団の指揮官である。「砂漠の狐」の異名を取り、連合軍から恐れられ、また尊敬もされた、ドイツ軍将官としては稀有な存在であった。

かつて大戦序盤において、総司令官ハインツの電撃的なフランス侵攻を行ったとき、ロンメルは第7機甲師団を率いていたが、このとき主要な役割を任されていたわけではない。そもそも、ロンメルは歩兵科出身の軍人であり、彼に機甲師団の一隊を任せることに、陸軍内部では反対意見も多かったのである。

そのロンメルの第7機甲師団は、進軍スピードの迅速さから、「いつのまにか防衛線をすり抜けている」と連合軍側から脅威を以て受け止められ、「幽霊師団」と呼ばれ、恐れられた。

(ロンメル)

ノルマンディのロンメル

ロンメルは、大戦後半に体調を崩すことが多くなり、判断も鈍っていった。結局、北アフリカでの退勢の責任を取って内地へいったん帰国。

その後、新たに大西洋岸防衛の任務を得て、つぶさに海岸線を視察した結果、一番防備の薄いノルマンディーに連合軍が上陸してくると踏んだ。そのロンメルの判断は正確だったが、ヒトラーはカレーだと言って聞かなかった。

ロンメルは、敵の上陸に備えて、虎の子の機甲師団(戦車隊)をノルマンディーの全海岸線に展開させるよう進言したが、これも却下された。

ドイツ政府によって、難攻不落だと大々的に宣伝されていた「大西洋の壁」を視察したが、ロンメルは愕然とする。

この宣伝が、ただの宣伝だけだという現実を目の当たりにしたからである。連合軍の上陸が予想されていたカレー方面ですら工事の進捗具合は80%、自分の部隊が展開していたノルマンディー地方では20%と言う悲惨な状況であり、とても難攻不落とは言い難かった。

このためロンメルは精力的に活動し、未完成の「大西洋の壁」を少しでも完成に近づけるために全力を傾注した。

ヒトラーは、敵をフランス内陸部に引き込んで撃滅するという作戦を取った。しかし、ロンメルは、いったん敵を内陸に引き込んでしまったら、兵力差が極大化してしまうため、絶対避けるべきだとした。

あくまで、上陸軍とドイツ軍が、まだ互角の兵力で激突できる、海岸線での撃滅作戦を主張したが、これも却下された。

このため、ロンメルは自身が一番得意とする、機甲師団の指揮をとれず(ヒトラーによって、機甲師団は海岸からはるか後方に配置されてしまった)、火砲と歩兵だけで防戦しなければならなくなった。

それでもロンメルはあきらめない。海岸線に杭を打ち込み、その先端に接触爆雷を装着。これを長い海岸線の全線にわたって仕込ませた。

通常上陸軍は、上陸用舟艇によって、一気に一番海岸の深い地点まで兵員を送り届けようとするため、満潮時を狙う。ロンメルはそれを逆手にとったのだ。満潮時に、水面に出た杭の突端部分の接触爆雷が上陸用舟艇を木っ端みじんにするためである。

アイゼンハワーは、航空偵察写真でこのことを知った。そのため、逆に干潮時に上陸する結論にした。

ところがロンメルは、アイゼンハワーがそうするだろうと読んでいた。だからこそ、満潮時の上陸は危険だとアイゼンハワーに思わせたのである。

実は、戦略的には干潮時の上陸こそ危険である。上陸する連合軍は、ドイツ軍防衛陣地まで非常に遠い地点で上陸しなければならず、防衛陣地にまで徒歩で彼らが肉迫するまでに、十字砲火を浴びることで、多大な出血を強いられることになるからだ。

アイゼンハワーは、このロンメルの罠にはまったことになる。アイゼンハワーは、これではドイツ軍陣地にたどり着くまでに、とんでもない死傷者が出ると恐れた。

しかし、それをカバーする奇策をアイゼンハワーは打った。空挺部隊(落下傘部隊)を、ドイツ軍のはるか後方、フランス内陸部に降下させ、背後からドイツ軍を挟撃する作戦である。ドイツ軍防衛力は、これで、前後に二分されることとなり、干潮時の上陸軍の劣勢はきわめて挽回することが可能となる。

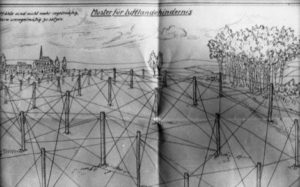

しかし、ロンメルはそれも予想していた。そこで、沿岸後方の空き地に、連合軍空挺部隊が降下することを想定し、各地に「ロンメルのアスパラガス」の罠を設置する。

ワイヤーを支えるため、木の杭やレールなどを、1平方キロあたり1000本ほど立てた。

杭同士にはワイヤーが張られるほか、2本おきに手榴弾や地雷が先端にセットされ、降りてくるグライダーへの罠となる。

(ロンメルのアスパラガス)

ロンメルのアスパラガス

名将と言われる二人の将軍は、虚々実々の駆け引きで、このように心理戦を繰り広げた。

しかし、最終的に帰趨を決したのは、なんと天候であった。

ドイツ軍は、グリーンランドに天候測量基地を有していた。それによって、かなり正確な欧州大陸西岸の天候予測を得ていた。

それによると、6月上旬は天候不良。とくに5日は嵐になるという予報であった。ロンメルはこのため、目先は連合軍の上陸は無いと判断していた。

一方のアイゼンハワーは意気消沈していた。上陸は、空挺部隊が先行してドイツ軍背後に降下するため、快晴の満月の夜でなければならなかった。それには、6月5日から7日の3日間しか、当面該当しなかったのだ。

また上陸用舟艇が転覆しないためにも、波が穏やかでなければならなかったのだ。それが、連合軍の天気予報でも、海は大シケということだった。

このときのアイゼンハワーは、目がうつろで、不安を隠しきれなかったようだ。火のついたタバコを灰皿に置いたまま、また新しいタバコに火をつける始末だったという。

アイゼンハワーは、また奇策を打つ。ロンメルが正確な天候予測ができないように、グリーンランドのドイツ軍測候施設を急襲し、占領。気候情報データを押収し、ドイツ軍を「目くらまし」させたのである。

ロンメルは、D-デイ直前に行われたこの連合軍の一挙を知らなかった。そして、6月上旬は天候不順で、連合軍の上陸は無い、と判断したままたっだ。

このため、妻の誕生日を祝うことにかこつけて、ベルリンに戻り、ヒトラーに対し、ノルマンディへの兵力増援を直訴するため、現場を離れた。これはロンメルとしては、不覚の行動であった。

6月5日、天候は大荒れだった。しかし、アイゼンハワーの元には天気予報担当官から「翌日6日は、一時的に快晴」という報告を受けた。アイゼンハワーは即断した。この一日に賭けたのである。D-デイは、1944年6月6日と決定され、その夕刻、先駆けとして空挺部隊が発進していった。

ロンドンの BBC放送からは、フランス各地に潜伏しているレジスタンスに向け、一斉放送が発信された。

・・・秋の日の ヴィオロンのためいきの

身にしみて ひたぶるに うら悲し

鐘のおとに 胸ふたぎ色かへて

涙ぐむ 過ぎし日の おもひでや

げにわれは うらぶれて ここかしこ さだめなく

とび散らふ 落葉かな・・・

このヴェルレーヌの有名な詩は、48時間以内に上陸作戦が敢行されるという予告暗号だった。

6日早朝、連合軍の上陸が開始された。ロンメルは、上陸の報を受け、同日深夜には現場に戻ったが、すでに手遅れだった。連合軍は激戦の末、日中には橋頭保を確保し、ドイツ軍の後退が始まっていたのだ。

ロンメルは万事休すと判断したのだろう。ヒトラーに宛てて、直言電文を送っている。

「・・・総合的な状況に鑑み、最終的な結論を出すべきと考えます。・・・」

ドイツの降伏のことを言っているのである。ヒトラーは、黙殺した。

7月17日、ノルマンディー前線で彼の乗車がスピットファイアに機銃掃射され、ロンメルは頭部に重傷を負った。直後の20日、シュタウフェンベルグ大佐主導で行われた、ヒトラー暗殺計画が失敗(「ワルキューレ」作戦)した。ヒトラー始め、首脳部が「狼の巣」に終結して戦略会議を行ったが、そこに爆弾を仕掛けたのだ。これが不運にも失敗し、関係者が片っ端から粛正されていった中で、ロンメルにも嫌疑がかかった。実際にロンメルがこのクーデータに関わっていたかは未だにはっきりしないが、ロンメル自身の意思は別としても、容疑者たちの間では彼を担ぎ出す画策があったのは、事実である。

療養中の自宅にヒトラーの使者が訪れ、自殺を強要されたのは、この3か月後である。「自殺を拒否して、軍法会議にかけられ、反逆罪で処刑されるのを選ぶか。それとも名誉を守って自殺するか、の選択」である。

未亡人や長男の談話では、ロンメルはヒトラー退陣はともかく、暗殺には反対だった言う。

付き添っていた副官は、自宅からの強行突破による逃亡を勧めたが、ロンメルは「自分一人ではないから(妻子が自宅に残されたままだから)」といって断り、使者から渡された青酸カリを手にして、一人で森の中に入っていった・・・

ロンメル名将論が戦後ずっと根付いていたが、近年の研究ではその資質についてはさまざま問題視する見方も多くなってきている。もともとヒトラーお気に入りの将軍であり、ヒトラーに対する否定的な彼の言説というものは、末期を除いてほとんど無いに等しい。

ただ、長男のマンフレートが15歳の頃、学校で習ったナチスの人種差別理論を得意げに父に語った時、ロンメルは「私の前でそういう馬鹿げたことを2度と話すな」と叱責したという。マンフレートの回想である。

戦場ではスタンドプレイを好み、衝動的な判断も多かった。

火力で敵を押し込むハード・キルより、相手を撹乱することで降伏に追い込むソフト・キルを好んだ軍人である。

その手際は、「キツネ」と異名をとるほど水際立っており、北アフリカ戦線における神出鬼没な作戦行動と連戦連勝は、連合軍を切歯扼腕させた。

動員兵力からいっても、兵站の量から言っても、圧倒的に劣勢なロンメル機甲師団は、ことごとく連合軍を撃破していった。

チャーチル英首相をして、「ロンメルさえいなければ。・・・どうやらロンメルは、勝利の女神お気に入りのようだ」と自嘲気味の賞賛をしている。

捕虜に対しては、国際法を遵守して非常に丁重に扱ったのは事実である。1941年には、ロンメル暗殺を企図してドイツ軍施設を奇襲攻撃した英国コマンド部隊の死者を丁重に扱っている。

以後も英国コマンド部隊員を捕虜にせず殺害せよと命じたヒトラーの命令を無視していた。

ユダヤ人部隊を捕虜にした際にも、ベルリンの司令部から全員を虐殺せよとの命令が下ったが、ロンメルはその命令書を焼き捨てている。

ロンメルは、最後までナチスに入党することはなく、あくまで一人の軍人として戦い続け、基本的に政治に口を差しはさむのを嫌っていた。

シュタウフェンベルグ大佐らのクーデター参画者たちにたいするヒトラーの酸鼻を極めた粛正行動に際し、ロンメルは療養中幕僚に「とうとう総統閣下は、ほんとうに気が狂ったらしい」と嘆息をついたと言う。

また、大隊長である第一次世界大戦の頃から、自ら進んで前線に出て兵士に語りかけ、兵士の心情を理解することに努めた。本来、通信手段が発達した近代戦では、高級将校は前線に出ず、後方で全般的な指揮を行うのが普通であった。機甲師団生みの親のハインツ・グデーリアンも、ロンメルと同じスタイルだったが、ロンメルは第一次大戦のときからそうだったのだ。

ロンメルは、瞬時に状況が変化する電撃戦では「前線で何が起きているか、兵士にさえわからない」と言って陣頭指揮を旨とした。このため、ロンメル自身も幾度となく危険に晒されており、最高司令官の所在が不明となることがよくあった。

しかし、ノルマンディーで勝利の女神は、結局アイゼンハワーに微笑んだ。ロンメルは、見捨てられた。

一方、勝利したアイゼンハワーは、ドイツ降伏後の、ドイツ兵100万人の虐殺に等しい扱いが糾弾されている。

データ上は、“Other Losses”―「その他の減員」として片付けられ、今日に至るまで隠蔽され続ける第二次世界大戦末期の最大の謎が近年取りざたされている。100万人の消息不明であるから、誤差では済まされない。

ドイツ降伏の1945年から3年にわたり、ライン河畔に設けられたドイツ軍捕虜500万人の収容地でのアイゼンハワーの措置である。

(ライン河畔のドイツ軍捕虜収容地)

ドイツ軍捕虜

100万人が死亡したというこの収容地は、地獄だった。排泄施設も無く、食糧・水はほとんど支給されず、連合軍兵士(とくにフランス兵)は、ジープで乗り付けて、あたかもハンティングかなんぞのように機銃掃射をしてゲームさながら虐殺を繰り返したという。

ドイツのユダヤ人虐殺のことは歴史に過剰なほど刻むことを忘れなくても、ドイツ人捕虜に対する連合軍の虐殺行為は、完全に秘匿されてきた。その責任者であったアイゼンハワーは、後にアメリカ大統領に就任していくことになる。ちなみに、アイゼンハワーはユダヤ系である。

人間であるから、完全無欠のヒーローなどというものはいない。とくに、大戦末期の大きな転換点に向かい合った二人の現場指揮官が繰り広げた虚々実々の心理戦は、仮に自分が当事者だったら、なにができたろうかと、つくづく寒気がするくらいである。

恐らくこの二人も、ほとんどそのD-デイ前後というものは、食事もまともな味がしなかったろうに、と思う。自分はただの市井の凡人でよかったと、こうした歴史をひもとくたびに、しみじみ感じ入る次第。