名探偵登場

これは244回目。歴史を見るときも、相場を見るときも、推理小説の手法というのは、役に立ちます。わたしは、個人的にはそう思うことが多いのです。

:::

推理小説は、19世紀アメリカのエドガー・アラン・ポーが著した「モルグ街の殺人( 1841年作)」が史上初のものだと言われている。

(ポー)

本作に登場するオーギュスト・デュパンは、後のコナン・ドイルの生み出したシャーロック・ホームズの原型といってもよい。

また、小説のプロット(筋立て)は、天才的探偵像、怪奇性と結末の意外性、物語の前半で推理の材料を読者の前に公開し、最後になって推理を披露する構成、不可能犯罪とトリックといたものは、後の推理小説という分野のほぼ「お約束事」となっていった。

とくに主人公の「天才性」という「お約束事」は、クロフツが地道な捜査を旨とする「平凡探偵」を打ち出してその例外を作るまで、実に80年の時を要している。

ホームズもルパンもポワロも、古典的な天才性を発揮していることはよくご存じの通り。

面白いことにポー自身が「推理物語」と呼んだものは、「モルグ街の殺人」とその続編の「マリー・ロジェの謎」「盗まれた手紙」の3作、広義の「推理物語」と言っても良い「黄金虫」「お前が犯人だ」の5作しか書いていない。

しかし、推理・分析というテーマはポーの作家人生のほぼ全体を通じて存在していたことは明らかで、随所にそうしたアプローチは見られる。

ポーと言うと、「アッシャー家の崩壊」や「早すぎた埋葬」など、死に対する懐疑、病や肉体の腐敗、死からの再生といったテーマを好んで取り上げたことから、ダーク・ロマンティシズムと言われるが、ポー自身はそう呼ばれるのを忌避していたようだ。

おそらく本人もそれをかなり意識していたのだろう。自身の病的な作風を変えようとした結果、推理小説という形式に行き着いたのではないかとも言われている。

「モルグ街の殺人」は、アパートの4階で起こった事件で、二人暮らしの母娘が惨殺されたのだった。

(モルグ街の殺人、1909年挿絵)

娘は首を絞められ暖炉の煙突に逆立ち状態で詰め込まれていた。母親は裏庭で見つかり、首をかき切られて胴から頭が取れかかっていた。部屋の中はひどく荒らされていたが、金品はそのまま。さらに奇妙なことに、部屋の出入り口には鍵がかかっており、裏の窓には釘が打ち付けられていて、人の出入りできるところがなかった。また多数の証言者が、事件のあった時刻に犯人と思しき二人の人物の声を聞いており、一方の声は「こら!」とフランス語であったが、もう一方の甲高い声については、ある者はスペイン語、ある者はイタリア語、ある者はフランス語だったと違う証言をする。

デュパンは調査を行うが新聞に発表された以上のことを見つけられなかった。玄関の鍵は正常。秘密の抜け穴もない。煙突は通れない。表の窓は人目につかず出入りするのは無理。ならば犯人が逃げたのは裏の窓しかない。

この裏の窓から逃げたということを証明するだけなのだ。裏の窓は釘で固定されているように見えたが、釘は中で折れていて実は窓は開くのだった。

そしてその窓からやや遠くには避雷針が通っている。ならば犯人はこの避雷針を伝って出入りしたのに間違いない。

このような危ない経路を通った超人的身体能力と、何語か分からぬ声と、金品の放置、意味不明に見える死体の残酷な扱いなどを考え合わせると、結論は犯人が人間ではなく、動物(オランウータン)だということになる。・・・

このポーが作中で展開した推理というものは、消去法によるパズルの組み立てである。天才、という主人公なのだが、論理はきわめて堅実なものだ。

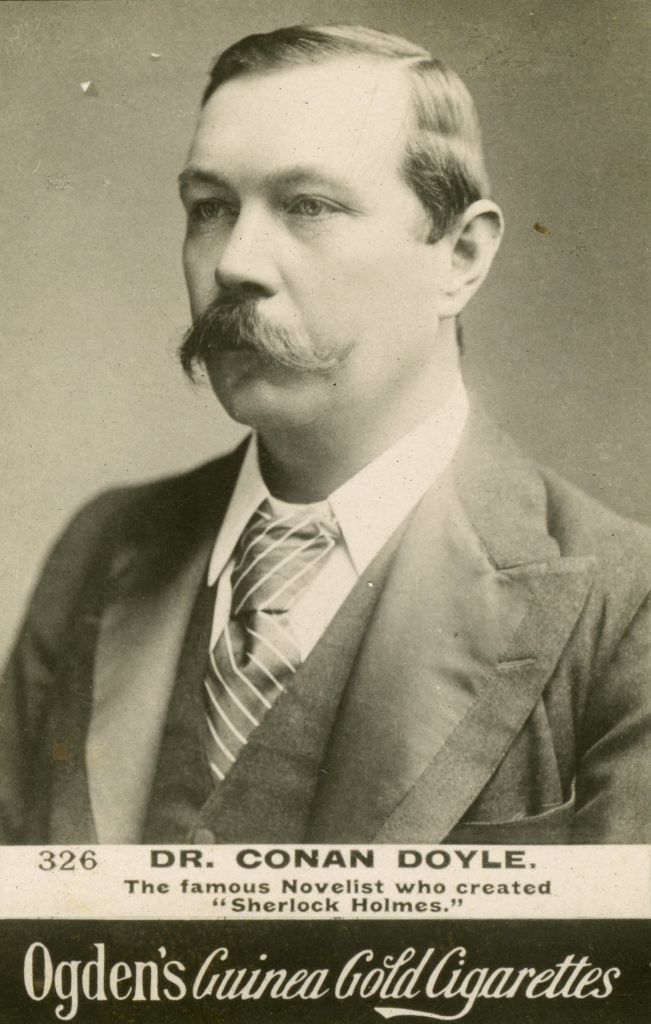

さて、このポーが生んだデュパンを原型として、見事に推理小説というジャンルの金字塔を打ち立てたのが、コナン・ドイルの「シャーロック・ホームズ」である。

(コナン・ドイル)

ホームズが誕生したのは「緋色の研究」であり、1887年のことだ。モーリス・ルブランがアルセーヌ・ルパンを生んだのが、「アルセーヌ・ルパンの逮捕」で、1905年。ホームズの18年後だ。アガサ・クリスティがエルキュール・ポワロを生んだのが「スタイルズ荘の怪事件」で1920年のことだ。ルパンからさらに15年後のことである。

近年、どういうわけなのか、シャーロック・ホームズが何度目かのブームを再燃させている。武闘派寄りのホームズが活躍するロバート・ダウニー・Jr主演の映画『シャーロック・ホームズ』。

(映画「シャーロック・ホームズ」)

もう一つは、舞台を大胆にヴィクトリア朝から現代へと置き換え、スマートフォン片手に捜査するホームズをベネディクト・カンバーバッチが演じるドラマ『SHERLOCK』。

(映画「SHERLOCK」)

奇抜な設定と個性派俳優による絶妙な演技が新たなホームズファンを獲得しているのは間違いない。が、それでも最大の魅力はやはりホームズの推理である。

ドイルは、記念すべき第1作『緋色の研究』でホームズにこんな言葉を言わせている。大変有名な部分だ。

「人間の頭脳というものは、もともと小さな空っぽの屋根裏部屋みたいなもので、自分の好きな道具だけをしまっておくようにできているんだ・・・ところが、愚かな人間は、手当りしだい、どんながらくたでも片っ端から詰めて、いざとり出そうとする場合、それがどこにあるか、わからなくなってしまうんだよ」

この作業は、脳の持ち主が無意識の内に行っている場合もあり、それこそ“屋根裏部屋”を掃除するように脳の中の記憶を意識的に整理し、いらない情報とそうでないものの取捨選択をして更新情報をチェックしなければならないと、ホームズは言う。

ホームズの推理の特徴一つに、その前提としてとんでもなくささいなことを知っているということがある。たとえば、自宅に二階があるとして、あるいはマンション前に階段があるとして、それが何段かと問われて、即座に答えることができるだろうか。できたとしたら、結構名探偵の素質あり、ということかもしれない。

ドイルの『ボヘミアの醜聞』の冒頭で、ホームズは相棒のワトスンと暮らす「ベイカー街221B」の部屋までの階段は「17段ある」と即座に答えている。

しかしそうした些細なことを覚えているからといって、いったい何の役に立つだろうか。われわれはそう思ってしまう。そう思うかもしれない。しかし殺人事件のような難問を解決するためには、階段の段数のような“些細なこと”を知っていることが重要なのだ、とホームズは言う。

ホームズというキャラクターは、一見するととんでもない天才かのように錯覚してしまいがちだが、実際に小説を読んでみると、その印象はちょっと違う。むしろ、「僕は当て推量なんてしない。それは恐るべき悪習だ」とホームズ本人に『四つの署名』の中で言わせている。

推理力に頼ることを戒めているわけだ。では、なぜホームズは真実を暴くことができるのか? 彼に言わせると、それは自分以外の人々が「現実をしっかり観察していない」からなのだそうだ。

ホームズもワトスンも刑事たちも、殺人現場で同じものを見ている。しかし多くの人が自宅の階段が何段あるか知らないように、いろんなヒントを目にしながらも、「これは関係ない」と思い込み、現実をしっかり観察しようとしない。

反対にホームズは、「些細なことはすべてが重要だ」と言う。まずは先入観を持たずに、ありのままの現実を観察する。そこから犯人につながる意外な証拠を見つける。

しかし、それは重要なヒントかもしれないと気がつくためには、常日頃からあらゆることに興味を持ち、一見無駄に思える知識も身につけておく必要がある。

だからホームズは、タバコの灰の種類、ファッションの流行、ロンドンの地域別の地質の違いなど、何の役に立つか分からないことも徹底的に調べあげる。

あとは、ポーが「モルグ街の殺人」で見せたように、消去法の適用だ。

『四つの署名』の中に、こんな場面がでてくる。ワトソンが外出先から戻ってきた時、

ホームズは、ワトソンが何も言わないのに、ワトソンがどこで何をしてきたかをズバリと言い当てるのだ。

「ワトソン君、君は郵便局に行って電報を打ってきたね」

ワトソンはびっくりする。ホームズによれば、帰ってきたワトソンを彼は観察したのだそうだ。すると、次の事実が浮上した。

・ワトソンの靴の甲には、妙な色の赤土が少しついている。

・郵便局への道はこのごろ敷石を外して土を掘り返している。

・妙な色の赤土は郵便局への道以外では見られない色である。

ホームズは、この「観察」結果から、仮説を立てた。ワトソンは、郵便局に行ってきたのだろう。では、ワトソンは、郵便局に何をしに行ったのか?

ホームズはそこで仮説を立てる。

・手紙を出す。

・切手を買う。

・はがきを買う。

・電報を打つ。

4つの仮説が立てられた。

そしてホームズは、それぞれの仮説が証拠と矛盾しないかどうかを検証する。ワトソンは、朝手紙を書いていなかったから、手紙を出しに行ったのではない。

ワトソンの引き出しには切手やはがきがあったから、切手やはがきを買いに行ったのではない。

そして、電報を打ちに行くことと矛盾するような証拠はない。よって、ホームズは、「ワトソンは、郵便局に電報を打ちに行ってきた」と結論づけた。

このホームズの思考は、次のような過程をたどっている。

・問題提起

・複数の仮説を立てる

・観察と記憶により関連する証拠を集める

・それぞれの仮説と証拠が矛盾しないかどうか調べる

・仮説と証拠が矛盾するときは、仮説を排除する

・全ての証拠と矛盾しない仮説が真実である

この思考法が「シャーロック・ホームズ」の作品の随所に登場してくる。『バスカヴィル家の犬』では、物の見事にこの思考法が犯人を特定していく有様が活写されている。

これと同じ思考法を相場にも適用できる。

・問題提起・・・相場が上がるか、下がるか。

・複数の仮説を立てる・・・分岐するシナリオの想定。

・証拠を集める・・・ファンダメンタルズ(景気・業績)、需給(売り手・買い手の力関係)、テクニカル(トレンドと勢い)。

・それぞれの仮説が証拠と矛盾しないか調べる・・・起こっている事実を優先して判断する

(仮説と証拠が矛盾するときは、仮説を排除する・・・無理なシナリオは捨てる)

・すべての証拠と矛盾しない仮説が真実である・・・一番自然なシナリオを特定する

ざっとこんな具合にでもなるのだろうか。こうしてみると、ホームズも決して天才というような類ではなく、実に当たり前で、堅実な推理の積み上げをしているだけだということがわかる。おそらく、相場もそうなのだ。もちろん予期せぬハプニングも起こりうる。相場が急変するのはいつものことだ。ホームズも、ときに調査途中で、思わぬアクシデントに見舞われ、失態を演じることも小説中には出て来る。一番大事なのは、そこでの対応だろう。

ホームズはそういうとき、どうしているか? 奇策はない。いつもベーカー街221Bのアパートに戻り、仮説を組み直すのである。元に戻って考えろ、ということだ。つまり、王道など無いということなのだろう。