一流の芸術の前で、私たちは立ち尽くす

これは131回目。思えば、わたしは大変変わった子供でした。小学校5-6年生にして、どういうわけか自分はいつ死ぬか、どうやって死ぬかをいつも漠然と思っていました。

:::

確かにおかしな子供だったろう。戦中戦前ならいざ知らず、終戦から13年しか経っていなかったとはいえ、典型的な軍国少年だったのだ。周囲にそんな子はいなかった。

ミリタリールック(制服)に憧れる奴はいた。が、あくまで見てくれの問題だった。わたしは制服に惹かれたのではない。「戦士」であることに憧れたのだ。もっと言えば特攻という「行為」に惹かれたのだ。あきらかに、「おかしな子供」であった。

そういう稚心さながらのファシスト(というより、英雄崇拝主義だったのかもしれない)というものは、中学一年のときに、三島由紀夫が割腹自殺を遂げたニュースが強烈な印象を残しながらも、いつしかわたしの中で消えていった。が、それでも常に「死」というものへの興味は、ずっとつきまとっていた。

中学では、近所の大学生からドストエフスキーを教わり、「罪と罰」を読んだのがいけなかった。ここから、今度は中学生らしからぬ、人間の罪や悪徳、当然ながらそれにつきしたがう「死」の概念に魅入られてしまった。

中学時代から、高校時代初めにかけて、ドストエフスキーにほとんど耽溺していたといってもいい。やはり、おかしい。ませていたと言えばそれまでだが、今のご時世、この年齢でドストエフスキーはないだろう。

おかしい、変わっているを通り越して、ほとんど偏執的でさえある。当然、さまざまな疑問や興味が、世界の文学に広がっていく。本の虫、だったのだ。不思議なことに、日本文学はこの時点ではまださほど興味が無かった。どうも、日本の小説というものが、箱庭の中の盆栽に見えてしかたなかったのだ。

さて高校生活の大半と浪人中は、単純なもので、(要するに、ろくな努力もしていないにもかかわらず、一人前に人生最初の挫折を経験した気になっていた)ことで、革命的な情念に憑りつかれるようになった。今思えば、自身の怠惰を棚に上げた社会に対する逆恨み以外のなにものでもないのだが。村上一郎を読みふけったのも、このころだ。

そこで、フランス革命、共産主義、無政府主義、戦前の皇道派と呼ばれる青年将校たちの思想、北一輝、大川周明、頭山満、幕末維新の志士たちというふうに、革命のイデオロギーという世界に埋没していった。

つきまとう「死」の概念は、小学校当時の戦士や特攻の死ではなく、革命のための死へと姿を変えた。そして、知れば知るほど、左翼が極端に走ると、ほとんど右翼と何も変わらないということがわかってきた。右だ左だ、と言っていることがまったくナンセンスだということに気づいたのだ。

かつて三島由紀夫が、全学連と一対百の討論会(わたしが読んだのは、その文字起こしをした本である)をした際に、「きみたちが、天皇制ただ一つを受け入れてくれれば、ぼくはきみたちと行動を共にしても良い」と言い切ったのが、思い起こされた。

討論会では、当初、全学連の学生たちは、「三島! おまえは・・・」と呼び捨てだったが、最後のほうにはみな、「三島先生!」と口々に言い、敬語を使っていたのが、つくづく思いだされたのだ。

なんということはない。イデオロギーとは、こんなものか。そういう思いを決定的にしたのは、大学三年のとき、中国共産軍が、同じ共産主義のはずのベトナムに「懲罰する」といって侵攻した事変だった。なんだ「懲罰」って? 何様だと思っているのだ? イデオロギーというものが、しょせんただ本音を覆い隠す、「口実」「正当化」の手段にすぎないということを、まざまざと思い知ったのだ。

このイデオロギーという世界観は、あっという間に音を立てて崩れた。答えは、どうやら、宗教にあるようだ、と気が付き始めたのもこのころだった。

そうなのだ、物事をつきつめると、どうやっても宗教に行き着いてしまう。しかし、それはコインの裏腹のようなもので、表が宗教だとすれば、その裏側には科学があるのだ。二つは違っているように見えて、同じなのである。

さもなければ、コペルニクスに始まり、ガリレオ、ニュートン、ユング、フロイト、アインシュタインと、名だたる科学の天才たちが、ことごとく熱心な信仰を持つか、あるいは宗教宗派に属さなかったとしても、神の存在を信じていた事実は、説明がつかない。中途半端な科学者だけが、神などいない、死後の世界などない、と知った風な顔をして言うのである。

国連がある面白い統計を発表している。現在から過去に遡って300年の間、世界における著名な科学者300人を対象に、神を信じる人が何人いるのかについて調査したのだ。

300人の内、神を信じないと示した人は僅か20人。一方、神を信じると明確に示した人は242人。残りはわからない、ということだ。つまり、信じると言った科学者は、300人のサンプル調査では、実に80%にのぼるということだ。

先述の天才たちばかりではない。エジソンもそうである。彼などは、霊界とコミュニケーションを取ろうとして、まじめに心霊電話を発明しようとしていたくらだ。

X線を発見したレントゲン、電池を発明したボルタ、電流の権威アンペール(アンペアは、彼の名にちなんでいる)、オーム(電圧と電流と電気抵抗の基本的な関係を定義付けた)、キュリー夫人なども含まれる。

以前このNOTEの中で、文学をテーマにしたものを書いた。そこで三島由紀夫が言った「一流の文学は、読者を崖っぷちまで連れて行って、無情にもそこで放り出す。その先には、きっと宗教という答えがあるだろうが、文学は読者をそこへは導かず、突き放すのである。」というのを紹介した。

わたしは、そこにもう一つ、科学という、やはりその問題に対する答えを用意している世界があると述べた。三島流に言えば、やはり一流の文学は、決して読者を科学にまで導こうとはしない。それは同じコインの裏腹に異ならないからだ、とわたしは思っている。

言ってみれば、文学というものは、宗教という定性的な世界観と、科学という定量的な世界観の手前で、読者を置き去りにするのである。

そして宗教や科学は、人間にとって究極の問題である、「死」というものへの解答を飽くなき欲求で追い求めている。

では、文学と同じ文芸のジャンルの一つ、絵画はどうだろうか。今や、絵画もただの日常生活や商業ベースの、言わば経済活動のBGMと化した観がある。写真にその地位を奪われつつある、と言ってもいい。写真は、十分にそのリアリズムと芸術性をアピールできるツールだからだ。

絵画芸術にも黄金時代はあったのだろうか。やはりあったのだろう。わたしは専門外だから、自信はないのだが、セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャン、モネ、ルノワール、シャガール、ピカソに至るまで、ほぼ19世紀から20世紀に、それこそキラ星のとき絵画の巨匠たちが生まれている。

これは、西欧文明が「神無き時代」、つまり近代という世界になって、個々の人間がどうやって、新たな人間としてのアイデンティティと倫理規範を築いていったらよいのだろう、という悪戦苦闘した時代に、まさにオーバーラップしている。(もちろん写真や写真芸術の登場に、自分たちの存在が脅かされつつあるという恐怖も強かったろう)

絵画というものは、文字が無い。だから、言葉で説明することができない。文学のようなわけにはいかないのだ。しかし、逆に文字が無いからこそ、雄弁であるという側面もある。それは写真芸術も同じことだ。

ふと気が付くと、わたしの場合(あくまでのわたしの経験でしかないのだが)、絵画芸術もつきつめると、「宗教画」的なものにゆきつくのではないか、と思ってしまうのだ。

けっして、近世以前の、神を礼賛する純然たる宗教画と言う意味ではない。近代以降、その意味での宗教画というものは、ほとんど絶滅したといっていい。その中で、やはり優れた一流の文学と同様に、絵画芸術にも「人間とはなにか」という苦悩や感動を、直観で表現するものが多々あるのだ。

たとえば、いつぞやも引き合いに出したゴーギャンの晩年の大作、「わたしたちはどこから来たのか、わたしたちは何者なのか、わたしたちはどこへ行くのか」がそうである。

(わたしたちはどこから来たのか)

これがゴーギャンの最高傑作の一つだとして、多くの人が論評してきた。確かにそうなのだろう。文字を持たない絵画であるから、それを言葉で説明しようとするのは、無理があるとしか思えない。ただ、この絵は、ゴーギャンの必死の問いかけである。それに対する一つの答えは、彼が2年後に出して見せている。それが、「ファア・イへイへ」だ。タイトルの和訳としては、「おめかし」だったり、「タヒチ牧歌」だったり、「タヒチ田園」だったりする。が、わたしには、どうしてもこの作品が、「わたしたちはどこから来たのか」の彼なりに行き着いた、暫定的な答えだったのではないかと思えてならないのである。

(ファア・イへイへ)

反キリストでありながら、タヒチという絶海の果てにまで逃亡して描いたものは、ことごとく「褐色のマリア」であり、「熱帯のイエス」だったことはなにを意味するのか。

これと対比的な関係にあるのが、マルク・シャガールだ。かれは、革命前のロシアで生まれ育ったが、厳格なユダヤ人家庭の出身だ。家の中ではユダヤ語がつかわれていた。当時帝政ロシアでは度重なるボクロム(ユダヤ人迫害)に怯える生活だった。

革命後もしばらくロシアにとどまったが、やがて見切りをつけて、フランスに落ち着いた。彼は生涯、キリスト教的な世界観を描いているが、ユダヤ教も含まれており、彼自身、特定の宗教宗派には属していないと公言していた。

厳格な宗派の別は無かったにしても、ゴーギャンとは逆に、キリスト教的な愛の賛歌を基本的には描き続けたように見える。ある意味、ワンパターンである。

人間はこうあってほしいという願望が、愛や恋人たちをモチーフにして、一貫して描かれ続けたのだ。

帝政ロシアによる迫害、その後はナチスによる迫害(これで、フランスも追われ、アメリカに逃亡している)という、現実に窮迫する死の危機に何度も直面したシャガールは、自ら死を追い求めたようなゴーギャンと、まったく方向性が逆である。絵画に描かれた世界観も、そういう意味できわめて対照的である。

卑近な例をとれば、原色に彩られた南洋にあって、ゴーギャンの絵画はとてつもなく、暗い彩色が施されている。長く暗い冬のロシア(白ロシア)で青春期を過ごしたのに、シャガールの色彩感覚は、どれも夢見るようだ。

ゴーギャンは、答えを見つけつつあったかもしれないが、確信が持てないまま、悲劇的な死を遂げる。シャガールは、早い段階から、それこそ「割り切った」ように、答えを出している。

例の三島の文学的アプローチからすると、ゴーギャンは一流であり、シャガールは二流だということになってしまうが、実際、わたしはゴーギャンは飽きないが、シャガールはとてもいいと思うのだが、飽きるのでる。

わたしのような絵画芸術の門外漢が、一流だ二流だと決めつけるのは、非常に不遜なことだと思いつつも、どうも、シャガールには突きつめたいと思うような「動機」を見いだせないのだ。これはわたしだけだろうか。

絵の好き嫌いを言っているのではない。ここは誤解なきように。好きか嫌いかと言われれば、ゴーギャンより遥かにシャガールのほうが好きなのである。しかし、一体何だこれは、彼が何を訴えたかったかを知りたい、と思わせるのは、圧倒的にゴーギャンの絵なのだ。そういうことを言っているのである。

文字というものの無い絵画だけに、一体描き手はなにを訴えたかったか、という好奇心を沸き立たせるような作品が、おそらく一流なのかもしれない。とても美しくても、感動的でも、そのものずばりの答えがそこに描かれているのであれば、もっとその絵を「知りたい」と思わせる動機は、生まれないからだ。

それは、おそらくゴーギャンの絵が、宗教画になる直前にまで迫りながら、そうならずに終えているのに対して、シャガールは宗教の別を問わず、明らかに宗教画になっているからだろうと思う。

97歳で逝く前に、シャガールはこう言っている。

「誕生から死に至るまでの人の一生全部が流れてゆくように、一枚の絵を描くことができるというのが、わたしのように年老いた者のせめてもの特権なのだ。」

これに対して、ゴーギャンは「わたしたちはどこから来たのか」を描いたとき、フランスの友人にこういう手紙を送っている。

「わたしは、死を前にして全精力を傾け、ひどい悪条件に苦しみながら、情熱を絞り切ってこれを描いた。その上、修正の必要がないくらい、ヴィジョンがはっきりしていたので、早描きのあとは消え、絵に生命が宿ったのだ。これには、モデルだの、技術だの、規則だのといったものの匂いはない。このようなものから、わたしはいつも自分たちを解き放ってきた。ただし、不安を覚えながらね。」

日本で、こういう絵画はあるだろうか。わたしの経験が乏しいので、さらに一段とサンプルが少なくなるので、とてもああだこうだと言えないのだが、しいて、数少ないサンプルの中で、ひときわ輝いているのは、青木繁だろうか。

あまりにも早世の画家であったから、とても残念である。数少ない作品の中から彼の世界を覗きこむしかない。

誰もが、青木繁と言えば、千葉の海岸(千葉県館山市布良海岸)で投宿した折に描き上げた、「海の幸」を挙げるだろう。

(海の幸)

多くの人がこの青木繁の絵画に魅了されながら、いまだに日本美術史の中での位置づけがはっきりしていない、唯一といっていいほどの画家である。この海の幸も、当初明治画壇に衝撃をもたらした(なにしろ、粗筆で薄塗り、未完成なのではないかと思わせるダイナミックな技法である)。どうみても未完成なのだが、それではあとどこを仕上げれば、完成するのかと言われると、はたと困る。そういう意味での完成をしたら、この作品の魅力は半減以下となるだろう。

青木は、「古事記」という日本独自の素材を使って、洋画を描き続けた。現実と想像の世界が、非常に曖昧な人格だったようである。そして、日本人の魂は、古代神話に求めることができると、彼自身は述べている。つまり、彼の絵心の動機は「古代への憧憬」ということになる。

彼は、旧約聖書の素材も描いている。そして、彼が描く人物(神と人)は、いずれも無国籍的である。ラファエル前期の影響を受けているという、専門家の解釈が多いが、たぶんそういうことなのだろう。

「海の幸」は明らかに、漁師たちの様子をスケッチしたものが素材なのだが、神話的な憧憬は、色濃く見え隠れしている。ちなみに、画中、唯一鑑賞するわたしたちと視線をまっすぐ交えている人物は、同道していた愛人の福田たねだとされている。

「海の幸」以降の作品で代表作と評されるものに「わだつみのいろこの宮」がある。これは、制作に至るまでに3年を要したが、これも発表直後「海の幸」に次ぐ好評を受けた。青木繁の画才は有識者の中で確定したと言われる。

夏目漱石も小説「それから」の中で、主人公に「青木という人が、海の底にたっている女の人を描いたが、あれだけが、よい気持ちに出来ていると思った」と主人公に語らせていることでも有名だ。よほど印象が強かったのだろう。

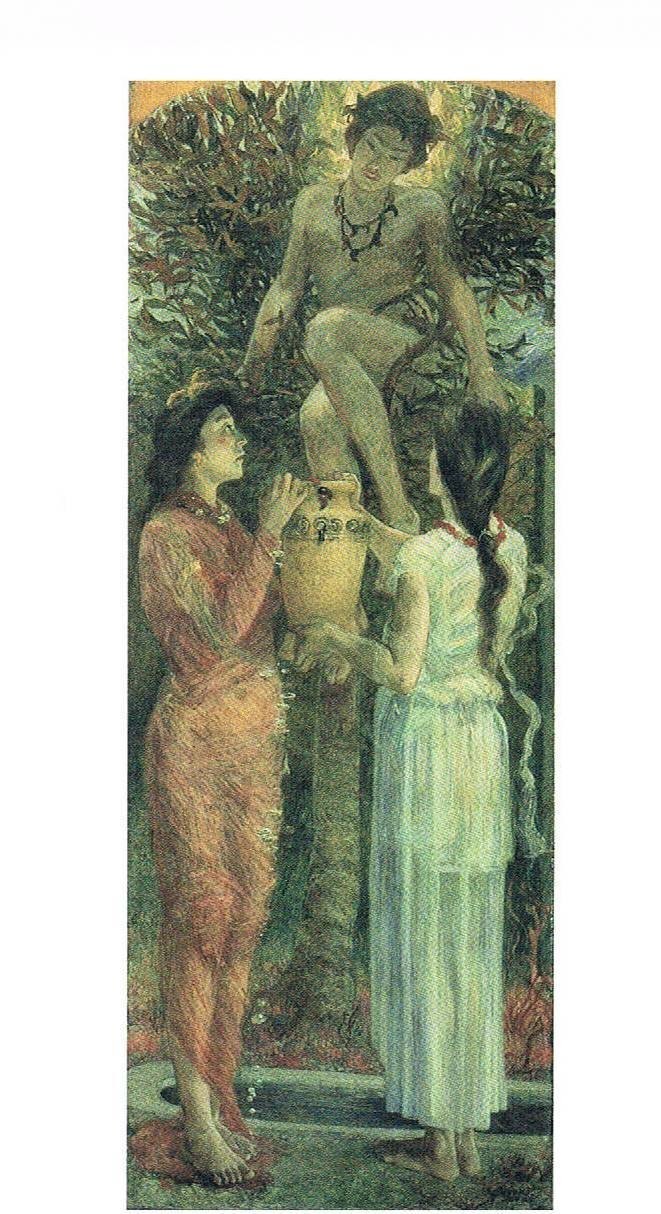

(わだつみのいろこの宮)

この作品も布良の海で、水中奥深くから見上げた太陽の美しさを脳裏に残し続けた繁が、「古事記」上巻の物語をモチーフにしたものだ。海底の宮殿での出来事を絵におさめる着想だ。

兄の海幸彦から借りた釣り針をなくした山幸彦が、釣り針を探して海底にある「魚鱗(いろこ)の宮」へ辿り着き、水を汲みに来た海神の娘・豊玉姫と出会う。

やがて二人は婚姻を結び、しばらくいろこの宮で暮らすのであるが、釣り針を取り返した山幸彦は海神から宝物を貰い帰ってゆく。浦島太郎の物語の元になったとも言われている。上から壺の中に足を入れているのが山幸彦で、立っている女性の左側(赤い服)が豊玉姫である。

神と人との境が無く、ほぼ連続的につながっていた古代世界を描いた青木の作品というものは、明らかに想像の世界であり、まだ見ぬものへの、そして日本人が忘れ去ったものへの憧憬である。神や霊的世界から切り離された近代というものが、日本をどんどん変えていく中で、洋画という新しい手法を使いながらも、一気に古代に答えを問いかけようとする、青木渾身の作品である。

それは、宗教一歩手前まで突き進もうとしているが、そこにたどり着かないところで、終わっている。ロマンチシズムの匂いを発散させて、観るものに感動を与えながら、一方では近代へ重大な問いかけをしているのだ。

彼自身が、絶対的困窮の中で、わずか28歳で生を終えているので、その後生きていたら、どういう世界を見せてくれることになったのか、謎のままである。

この作品は博覧会において提出された240点の中で、3等の末席という結果となり、青木にとっては、屈辱的なものだった。

青木はこの評価に対し、画壇に向けて痛烈な批判を加えていく。こうした行動は自らの首を絞めるようなものだった。青木繁という天才の存在は、これによって蚊帳(かや)の外へ追いやられ、他の新星の登場を尻目に、見る影もなく葬り去られていく。

しかし、単にそれは権威のある画壇に対して真っ向から衝突したためばかりではない。いまだに、彼の評価や位置が、定まっていないということに良く表れているように、この青木の世界観が問うているものが、反近代であるからにほかならない。

絵画の専門家でもないわたしが、与太話を書き連ねてしまったが、まあ当たらずといえども遠からずくらいに思っていただければよい。青木繁の絵も、ただの古代世界を「写生した」のであれば、わたしとて「ふ~ん、いい絵だね」、でとっくに終わっていたのである。

それが、ゴーギャンよろしく、なんでこれを描いたのだ、なにを描こうとしたのだ、と詮索したくなる欲求を、青木の作品は与えるのだ。黒田精輝の絵画は、名作であることは認める。わたしもいい絵だと思う。しかし、なぜだ、という思いは一つも沸き上がらないのだ。そのまま、良い絵なのである。しかし、青木は違う。

文学にしろ、絵画にしろ、わたしもいい年をしているのだから、余計な詮索や裏読みなどはしないで、「そのまんま」いい作品ですねえ、と思っていればいいのかもしれない。わたしのような文学の読み方や、絵画の鑑賞の仕方をしてしまうと、どんどん自分が袋小路へ、蟻地獄へ落ち込んでいってしまうのだ。

生きていく上で、挫折や失敗、失望などがあると、どうしても文学や絵画など芸術に答えを求めてしまい、そのときこうした一流の芸術が放つ「問い」にわたしたちは立ち尽くす。自身、ごていねいにもまたもやそれに悩み、苦しむ。が、さて、それでどうなるというのだろう。

禅の公案を、一つ紹介しておこう。

「大切なものをどこかへ落としてしまうと、何もかも捨ててしまいたくなります。みんな壊してしまいたくなるのです。」

「わたしにもそうした経験がある。しかし、ふっきれた。もう、そのことで自分に対して怒りを覚えることは無い。」

「どのようにして、ふっきれたのでしょうか。」

「探すのを、やめたのだよ。」

そうかもしれない。そういえば、以前ネットで拾った「超訳・般若心経(現代語訳)」の中の一説にもこうある。

「先のことは誰にも見えない。

無理に照らそうとしなくたっていいのさ。

見えない事を愉(たの)しめばいいだろう。

それが生きてる実感ってヤツなんだよ。」

これは、禅や般若心経というものが提示している、人間の問に対する一つの答えである。

文学や絵画は、そこまでは答えを示そうとはしない。少なくとも一流である以上は。その寸前で、われわれを放り出すのである。なぜなら、その問に対する答えは、一つではないからだ。

しかし、どの選択を取るにしろ、芸術は感動を与えたあとの、次の一歩を踏み出すことを誘う。おそらく一流というのは、感動でわたしたちを満足させ、それで終わるということが無いのだ。次の一歩を、わたしたちに促すのである。